從璩靜離開百度,談談短視頻時代圖文媒體的話語權觀點

圖文自媒體傳播力弱于短視頻,短視頻在影響力上吊打我們這幫古典圖文自媒體,鞭牛士作為圖文媒體的代表。

文:互聯網江湖 作者:劉志剛

璩靜離開了百度。

李廠長在內部會議重申百度“簡單可依賴”的價值觀,到這兒,這兩天熱度爆炸的公關圈“第一大瓜”,也快吃完了。

璩靜去了哪呢?

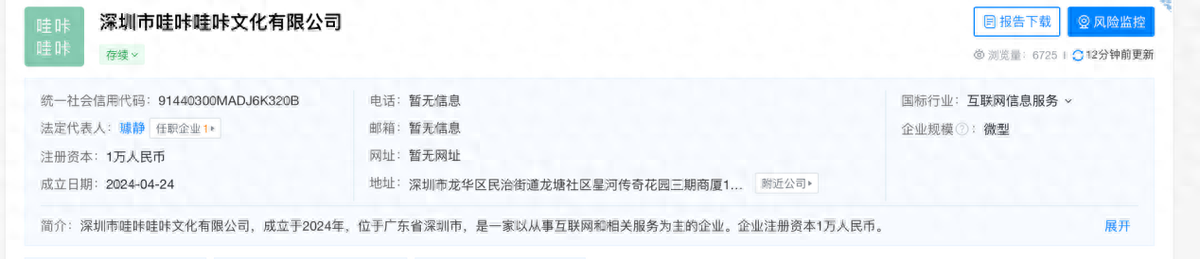

天眼查APP顯示,2024年4月,深圳市成立了一家文化公司,法定代表人為璩靜。

不少人猜這波熱度之后璩靜要去搞直播。但我覺得大廠高管注冊公司很正常,說璩靜蓄謀去直播帶貨的都是瞎扯淡。

話說回來,吃完這瓜,有兩點確實震驚到我了。

一個是,這個世界原真就是一個草臺班子,糙得很。

另一個是,我們圖文自媒體混到現在怎么XX這么不受待見?

T M D有點破防了。

這也讓我陷入了沉思,璩靜失業了,我們這些古典圖文自媒體人啥時候失業?

短視頻時代,圖文的話語權在哪?

這次璩靜這個事兒,發酵過程很有意思。

先是短視頻發酵。短視頻媒體關注的點都是“冷血管理、壓榨打工人、職場潛規則”,這里面翻涌著的是對“資本家嘴臉”不滿的大眾情緒。

然后圖文媒體下場,事情就有點不一樣了。

鞭牛士作為圖文媒體的代表,曝出璩靜短視頻賬號“造假”,圖文媒體開始紛紛跟進,隨后“舉報信”“一指禪”,5980元買網紅“參哥”的短視頻課……

隨著越來越多的消息被曝出來,媒體公關圈的朋友圈熱度也達到了高潮。

要我說啊,璩靜這個事兒在圈內的熱度,是人均5條朋友圈烘起來的。干了這么多自媒體年,這個盛況不多見,有種 315把互聯網大廠挨著都點了個遍的既視感。

總之,這兩天從圈外到圈內,這事兒就已經成了“公關行為藝術大型紀錄片”。

五星評論官麥克阿瑟將軍也有話要說:“干啥也別招惹自媒體,這幫人平時沒事兒干,可真有啥事兒,帶節奏搞心態那可是一把好手。”

復盤一下這事兒,前前后后圖文媒體其實就干成了一件事:“反向破圈”。把這個事兒從一個大眾吃瓜的社會新聞,給拔高了價值,上了高度。從一個圈外的熱點,成了一個圈內人都在關注的圈內熱點。

這是一個質變。

為啥呢?因為一上高度,一上價值觀,就打破了B端跟C端的輿論場中間的那堵墻,壓力就瞬間給到了企業管理層。圖文媒體的一個特點是,這個圈子,很私域,盡管閱讀量可能不高,但是影響的足夠垂,足夠深,甚至能影響企業高層。

如果這事兒圈內熱度沒這么高,沒準兒璩靜也丟不了飯碗,最起碼不會火速離職,因為B端跟C端中間這堵墻很厚。以前很火的那篇“外賣騎士困在系統里”的文章,在圈里很火,可一問外賣小哥,人家根本就不知道。

可見,破圈之難。

璩靜這個事兒,一開始雖然有熱度,但不夠炸裂,直到圖文自媒體下場,一個又一個內部消息流出,節奏感爆棚,最終打破了圈層壁壘,最后李廠長不得不內部發言平事兒。

這說明啥?說明圖文媒體不是“吃干飯”的,圖文媒體仍然是有話語權的。

從傳播的角度看,從短視頻到圖文,信息的重心在變,短視頻引爆了大眾情緒,圖文媒體帶來了專業的解讀,信息傳播也從公域滲透到私域,并最終影響到了企業管理層的決策。

這里面就體現出了圖文媒體的穿透力。

實際上,圖文自媒體的聲音不都是負面的,圖文自媒體提供的理性中,更多是觀點輸出,也有好的地方,比如包括互聯網江湖在內的不少人都是這么一種認知:雖然璩靜All IN短視頻翻車了,但也是一種積極的嘗試。

在互聯網江湖來看,專業度之外,這次圖文媒體的參與其實體現出另一種價值:尋找群體理性。

大眾是情緒化的,但同時也是由群體理性的。

公關就是要從大多數情緒化的聲音中,找到那部分理性的聲音,并且把他的影響力放大。這樣才能在負面輿情中扭轉不利的局面。

其中的關鍵在于,用理性的聲音去喚醒“沉默的大多數”。

舉個不太相關例子,當年英國脫歐為什么能成功,就是多米尼克·卡明斯找到了關鍵的300萬票,這些投票者,來源于那些“沉默的大多數”。

輿論場,其實就是一個聲量的“選舉場”。

就像這次璩靜引發的圖文自媒體熱議一樣。在短視頻如日中天的當下,圖文媒體似乎成了那個“沉默影響力大多數”。

輿論場話語權天平,“All in”一方不是最優解

這么復盤下來,短視頻當道,圖文媒體還是有那么億點點價值的。

只是過去的這一兩年,圖文媒體的話語權確實是被忽略太多了。

輿論場上經此一役,大廠們也應該回過神來了。

其實任正非老爺子早就談過圖文和視頻的關系,2015年的一次內部講話,他就提到要利用網絡媒體,并且表示“視頻停留在表面上,其實文字的穿透力比視頻更厲害”。

雖然那時候短視還在剛起步階段,但任老的智慧經得起時間檢驗。

當然,不是說視頻不好,短視頻在影響力上吊打我們這幫古典圖文自媒體,視頻的感染力要比文字要強太多,再加上抖音等短視頻Kill Time的特性,短視頻的傳播力圖文難以望其項背。

只是媒體內容形式分化,還真不是簡單的誰能取代誰的問題。

在互聯網江湖來看,不同的內容形式各有長處,未來還是需要遵循“三力模型”:“權威力,觀點力,傳播力”。

即黨媒、央媒代表著權威力,短視頻代表著傳播力,而圖文媒體,尤其是圖文自媒體代表著觀點力。而公關的工作,則是要在這個“三力模型”中去找最優解。

道總有理主理人王清銳發了這么一條朋友圈:

“發現一件有趣的規則,一個負面事件如果以短視頻形式產生并傳播,想要放大影響力一般都需要官媒下場引導。而一個事件如果是以圖文形式發酵,古典自媒體們自己就把活干了。這其中話語權的差異也挺有趣的。”

確實,短視頻更容易“破圈”,影響力最容易被放大,影響力一旦被放大到某個閾值,這個時候就需要央媒、黨媒出面定調。

換句話來說,需要“權威力”來防止“傳播力”的失控。比如農夫山泉事件。

古典自媒體大多是圖文自媒體,圖文自媒體傳播力弱于短視頻,權威性遠不及官媒,但圖文自媒體價值在于觀點,在于內容。

所以,圖文媒體的特點是更純粹,也更偏“中性”,往往價值觀更正。在這個基礎上,內容有專業性也有人文主義情懷。

這其實也是自媒體能“自己把活兒干了”原因。

道總有理主理人王清銳交流時也談到:“全面擁抱短視頻,意味著放棄專業性,主打情緒價值,這個策略太激進了,起碼應該平衡。”

的確,做到平衡很難,但All in后的處境也許更難。

輿論場里,All in短視頻確實是一次有勇氣的嘗試,但到頭來碰了一鼻子灰,卻發現還是不得不去權衡得失。

“馬后炮”的角度來說,此前璩靜在做All in短視頻的決定之前,其實可以觀望一下其他大廠,比如目前阿里還是主要集中精力在圖文,騰訊、拼多多、字節也都是如此。

如果當時考慮得更多一點,策略上更保守一點,也許事情的結果就大不一樣了。

實際上,過去百度公關上遇到的問題,也是很多大廠都有的問題。本質上還是公關太過于“市場導向”了,公關原本的屬性被弱化了。

現在的公關部,干了太多市場的活兒,看似錢花得更值一點,但有得就必有失。

所以,讓公關的活兒歸公關,市場的活兒歸市場,可能比換個負責人,清洗一波員工來得更有效果。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。