華為蘋果黃牛崩潰背后,是悄然改變的消費電子市場互聯網+

上周,9月20號,蘋果華為手機同天面世,引爆了今年手機行業最引人矚目的正面Battle。

上周,9月20號,蘋果華為手機同天面世,引爆了今年手機行業最引人矚目的正面Battle。而大批黃牛黨也像往年一樣如期而至,希望靠著上新行情狠撈一筆,然而接下來的發展卻讓很多人都沒有想到。

新機發售到現在不過一周時間,黃牛溢價就從滿倉水位快速下降,不少數碼博主在社交平臺上發視頻稱,華為三折疊從加價十幾萬出手,跌落到加價4000元,而蘋果16如果不加Pro,更是直接砸在了黃牛黨的手里。有人調侃這是“手機滯銷,救救黃牛”,也有人認為頭部品牌號召力正在下降,值是蘋果和華為警惕。

可真實情況可能與手機本身無關,而是即時零售——這一快速崛起的新渠道,正在橫掃手機黃牛這項頑固的老產業。

美團、京東、餓了么等平臺,這幾年都在重投即時零售,紛紛拓展與品牌方合作的深度,促進提高即時零售全方面的履約能力。

所以我們看到,各種新出電子產品的到手時間,已經從以“天”為單位縮短到以“小時”甚至“分鐘”為單位。從2023年起,蘋果、華為、vivo等廠商相繼在美團閃購發布新品,其中超過75%用戶能在30分鐘內收到手機,最快新品送達時間甚至縮短到5分36秒,真正做到“剛打完電話,外賣就送到了門口”。

用戶通過“外賣點手機”,即時零售一樣能滿足消費者對快速、搶先、免排隊的硬核要求,論正品保障和后續服務,就更不是黃牛黨能夠比擬的。

之前屢禁不止的黃牛黨,這回總算是見識到產業革新帶來強大沖擊力。而打擊黃牛,對即時零售而言,還只是微不足道的一件小事,真正的改變其實遠不止于此。

1.跨越門店與電商的第三條道路

長期以來,消費電子行業主要依靠線上快遞電商,和線下實體門店兩大銷售渠道,最近20年它們也基本覆蓋了消費者絕大部分需求。但隨著時代發展,用戶消費理念漸漸升級,在電商與門店并集之外,那些沒有覆蓋到的需求,同樣成長到了不能忽視的地步。

根據《即時零售消費電子行業白皮書》對2000位用戶的調研,分別有37%和28%的消費者認為,快遞電商“優惠機制復雜”和“退換貨不方便”。對線下門店,則分別有52%和40%的消費者認為其有“價格高”和“貨品不全”的缺點。

即時零售正是針對這些痛點優化,希望同時做到“多快好省”,并兼備“新品貨號齊全、發貨快、退換貨方便、下單減免”等多重優勢。

以蘋果為例,今年全國有近7000家 Apple 授權專營店,入駐美團閃購售賣新機。往年Apple新品預售在美團閃購上僅限一二線城市門店參與,今年優化模式后,支持首批預售的門店實現了翻倍增長,且主要集中在三四線城市和縣域等下沉市場。

另外,當前電商卷價格戰的背景下,即時零售選擇了另一條路——并未讓商家卷入價格戰,而是通過平臺提供的增量權益,幫助商家在不打價格戰的基礎上更好地銷售。除了直播促銷,免息分期等常規操作,即時零售平臺的一大特色是可以結合“本地化”的平臺屬性,為新機發售匹配針對性的權益,促進商家銷售。

例如,針對蘋果、華為新機,美團閃購今年推出購買年度重磅新品手機贈送16個月神會員權益,用于外賣餐飲、美食團購、酒店住宿、休閑玩樂、日用百貨等本地消費場景。這類針對性助銷權益,也體現出即時零售平臺對消費電子商家的重視與資源傾斜。

2.挖掘日益難得的增量市場

這幾年,隨著全國人口見頂,城市化進程初具規模,絕大部分行業都進入了激烈的存量爭奪時代。消費電子正是過去吃人口紅利和城市化紅利最大的行業之一,基于這個邏輯,許多人都認為電子消費品很難再取得突破性增長。

但隨著即時零售崛起,事情發生了變化,我們發現當一些原本被忽視的需求得到滿足,老市場一樣能夠獲得新的增量。

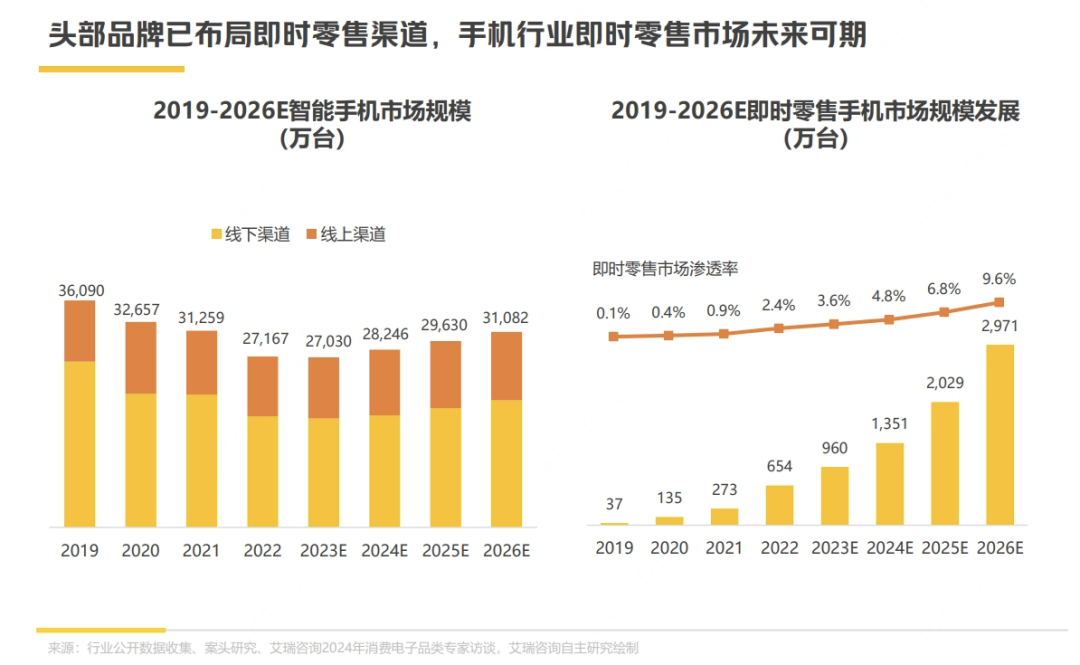

2019到2023,智能手機線上線下渠道規模從3億6千萬臺降低到了2億7千萬臺,而即時零售賣出的手機數量,則從37萬臺增加到960萬臺。

其他如電腦數碼、大型家電等同樣走出了類似的發展曲線,老渠道漸漸停滯,即時零售卻是昂頭向前。這意味著許多潛在用戶,之前因需要無法滿足而沉默,現在卻被即時零售大面積喚醒。

即時零售當前最大消費群體是90后與00后,對比線上電商和線下門店用戶構成,他們更年輕,學歷更高,收入更豐厚,對頭部品牌關注度也更積極。年輕消費群體求新愛變,講究“即買即用即得”,看重最新體驗的時效性,樂于引領潮流科技消費。這些特征決定了他們對新品更敏感,對配送效率更重視,消費的能力和意愿也更強。

在前面提到的《白皮書》里可以看到,即時零售的用戶購機均價為4936元,高出非即時零售渠道購機均價將近400。其中34%購買6000元以上的高端機,一年換新率是8%,同樣是傳統渠道4%的兩倍。

值得注意的是,這批用戶的即時零售體驗,基本是從外賣點餐開始,然后發展到日用百貨,最后到今天電子產品的即時零售。這個消費遷徙軌跡,證明即時零售是從剛需場景向非剛需場景滲透,從應急的低頻消費領域邁向多元的高頻消費領域。新機發售、大促購買、禮贈消費成為高潛力消費場景,而這些場景所依托的新品庫存、優惠力度和配送速度恰恰是即時零售所擅長的。

除了消費場景延伸,用戶在即時零售的消費邊界也在不斷增長。深圳一位陳先生提到,最早外賣購買的電子產品,是旅游應急的充電寶,之后是看重優惠和專賣店直達買的iPhone14,到現在則是連空調都在外賣平臺上選購。

像陳先生這樣由應急到嘗鮮,再由嘗鮮到日常生活的用戶不在少數,有理由相信,即時零售正跟七八年前的外賣點餐一樣,正在培養用戶新的消費習慣。而習慣一旦養成,帶來的力量便無比巨大。

過去三年,即時零售中的消費電子品市場從111億增長到399億,以年復合增長率68.5%來預計,2026年市場就能超過千億,達到1505億。同一年,整個即時零售市場規模也有望達到萬億。對于近在眼前的萬億級市場,即時零售自然也成為了消費電子商家的兵家必爭之地。

3.多方品牌競逐即時零售

即時零售挖掘出了顯著的增量市場,同時我們也看到,用戶“外賣點手機”并非心血來潮的一時流行,而是體現未來消費增長的確定性。這種確定性,正是目前不確定市場中最寶貴的元素之一。

因此,華為、蘋果、小米、vivo、OPPO等手機頭部企業,最近兩年都積極加大與美團閃購、京東秒送、餓了么等即時零售平臺的合作力度,即時零售正漸漸成為各品牌新品首發的主力渠道。2023年9月,iPhone 15系列新品首次通過美團閃購預售;2023年11月,vivo旗下iQOO 12系列新品通過美團閃購首發;2024年1月,OPPO Find X7新機通過美團閃購發售。

過去10年,中國外賣配送網絡已經遍布全國各地。不論是絕對數量還是覆蓋面積,即時配送平臺所能觸達的用戶規模,都是單獨品牌靠傳統手段難以企及的龐大。

渠道是商業界永恒的話題,但它的發展總是受制于成本與效率,這一點在三四線下沉市場尤為明顯。品牌方開專賣店,在經營成本上有壓力,依賴電商物流,則時效性又難以兼顧。而即時零售則為品牌方起到了拓展市場、引流拉新、彌補短板的重要作用,再結合用戶外賣購物習慣不斷拓展,即時零售能夠支持各個品牌的生態建設,以及從數碼3C到大型家電的全產業鏈運營。

隨著即時零售的發展,人、貨、場的關系正在進一步重構。年輕用戶差異化需求需要滿足,品牌商家呼喚著新興渠道的建立,即時零售平臺則積極進取,希望能給上下游各個產業注入下一輪高增長動力。

新的零售時代已經到來,對于品牌商合零售商,這是必須把握的商機,未來10年的銷售致勝關鍵或許就在這里。而對即時零售平臺,則是機遇與挑戰并存,目前賽道中玩家數量不少,并且個個身經百戰,從藍海到紅海不過一線之隔,想要在未來注定白熱化的競爭中存活下來,也只有全力以赴,努力創新。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。