汽車智能化,誰是攔路者?互聯網+

導讀

在聊起車聯網時,朋友跟我講了這個段子,“只不過想讓它給我弄個鬧鐘,結果給我改了個名”

在聊起車聯網時,朋友跟我講了這個段子,“只不過想讓它給我弄個鬧鐘,結果給我改了個名”

我:叫我明天9點去公司

汽車音響:好的,現在開始稱呼您為“明天9點去公司”好嗎?

我:......

在聊起車聯網時,朋友跟我講了這個段子,“只不過想讓它給我弄個鬧鐘,結果給我改了個名”,朋友如是吐槽花幾百元買的車載音箱,“別說車聯網了,車上唯一好用的電子產品,恐怕只有點煙器了”。 玩笑歸玩笑,言歸正傳。上汽通用汽車總經理王永清2018年8月公開表示:“車聯網將為出行帶來顛覆性變革,它將作為汽車的‘第二引擎’,為未來交通生活提供全新驅動力。” 可回首2018年,除了電商平臺依舊琳瑯滿目的車聯網硬件和插件外,氫媒財經似乎沒有看到什么具體產品落地。

這都9102年了,中國的車聯網概念,怎么依舊是個“概念”? 那就先看看所謂概念到底說的是什么? 按照目前普遍的定義,車聯網是指借助新一代信息和通信技術,實現車內、車與人、車與車、車與路、車與服務平臺的全方位網絡連接,提升汽車智能化水平和自動駕駛能力,構建汽車和交通服務新業態,從而提高交通效率,改善汽車駕乘感受,為用戶提供智能、舒適、安全、節能、高效的綜合服務。 在氫媒財經看來,要成為汽車行業的“第二引擎”,國內的車聯網仍有五大難題需要解答。這五大難題,可以對應車內、車與人、車與車、車與路、車與服務平臺這個五大主要模式。 用時下流行的說法叫“請回答,中國車聯網2018”。 1、車內智能:外企掌握主要技術 汽車電子智能化和網聯化水平的提升,ADAS(高級駕駛輔助系統)與信息娛樂系統是產業首要增長點。 ADAS簡單來說就是利用安裝在車上的傳感器,感知周圍環境數據,讓司機預先察覺到可能發生的危險。智能后視攝像頭系統就是典型,它可以幫助司機發現車后的物體或人員,以便在確保安全的情況下倒車并順利停車入位。 如果你關注汽車產業,你會聽過一句話:自動駕駛未來,ADAS先火。據IHS預測,2015—2020年期間全球汽車細分領域收入的復合年均增長率,ADAS高達19.3%排名第一,信息娛樂系統是7.9%位居第二。 然而,壞消息是,ADAS雖火,中國卻沒太趕上。目前,ADAS與信息娛樂系統市場主要由國外企業占據主導,收入份額TOP10尚無中國企業。德國博世集團、大陸集團分別以21%、13%位居ADAS與信息娛樂收入份額前兩位。

車載信息采集方面,中國產業也與國外差距較大。據全球元器件調研機構Yole統計,2016年全球汽車MEMS和傳感器前十位的供應商占據了整個汽車傳感市場的77%,其中博世、安森美、英飛凌分別以14%、11%和10%的市場收入份額位居TOP3。中國90%的車用傳感器被歐美廠商壟斷,特別在高端傳感器領域,中國產品的技術性能、成本和產品競爭力與國際差距很大。

可見,ADAS與信息娛樂系統的硬件技術,成了國內車聯網的直接掣肘。

好消息是,近年來國內合資品牌各類ADAS系統的整體滲透率有所提升,尤其是15萬元以上的車型。可以預見的是,合資車企或憑其優勢在這方面有更大的突破。

2、人車交互:交互模式已成瓶頸

4G基本解決了網絡通信問題后,在手、眼、腿禁錮情況下的人車交互問題,是目前車聯網的一大瓶頸。

按照技術特點來分,汽車的人機交互大致可以分為兩個類別。

一種是以物理實體按鍵、觸摸屏交互為主,像在車上操作pad。然而現實中氫媒財經注意到,除了基本的點按以外,只需一根手指參與的滑動操作都很少車主頻繁使用,更別提需要多根手指參與的復雜操作。

再看另一種,以語音識別和手勢識別為突破口。先說手勢識別,與實體按鍵類似,處于安全、學習成本等原因,用戶習慣短時間難以養成。而語音識別則看似最有可能突破瓶頸的交互方式。

然而,語音交互依舊沒能在2018年突破瓶頸。

然而,壞消息是,ADAS雖火,中國卻沒太趕上。目前,ADAS與信息娛樂系統市場主要由國外企業占據主導,收入份額TOP10尚無中國企業。德國博世集團、大陸集團分別以21%、13%位居ADAS與信息娛樂收入份額前兩位。

車載信息采集方面,中國產業也與國外差距較大。據全球元器件調研機構Yole統計,2016年全球汽車MEMS和傳感器前十位的供應商占據了整個汽車傳感市場的77%,其中博世、安森美、英飛凌分別以14%、11%和10%的市場收入份額位居TOP3。中國90%的車用傳感器被歐美廠商壟斷,特別在高端傳感器領域,中國產品的技術性能、成本和產品競爭力與國際差距很大。

可見,ADAS與信息娛樂系統的硬件技術,成了國內車聯網的直接掣肘。

好消息是,近年來國內合資品牌各類ADAS系統的整體滲透率有所提升,尤其是15萬元以上的車型。可以預見的是,合資車企或憑其優勢在這方面有更大的突破。

2、人車交互:交互模式已成瓶頸

4G基本解決了網絡通信問題后,在手、眼、腿禁錮情況下的人車交互問題,是目前車聯網的一大瓶頸。

按照技術特點來分,汽車的人機交互大致可以分為兩個類別。

一種是以物理實體按鍵、觸摸屏交互為主,像在車上操作pad。然而現實中氫媒財經注意到,除了基本的點按以外,只需一根手指參與的滑動操作都很少車主頻繁使用,更別提需要多根手指參與的復雜操作。

再看另一種,以語音識別和手勢識別為突破口。先說手勢識別,與實體按鍵類似,處于安全、學習成本等原因,用戶習慣短時間難以養成。而語音識別則看似最有可能突破瓶頸的交互方式。

然而,語音交互依舊沒能在2018年突破瓶頸。

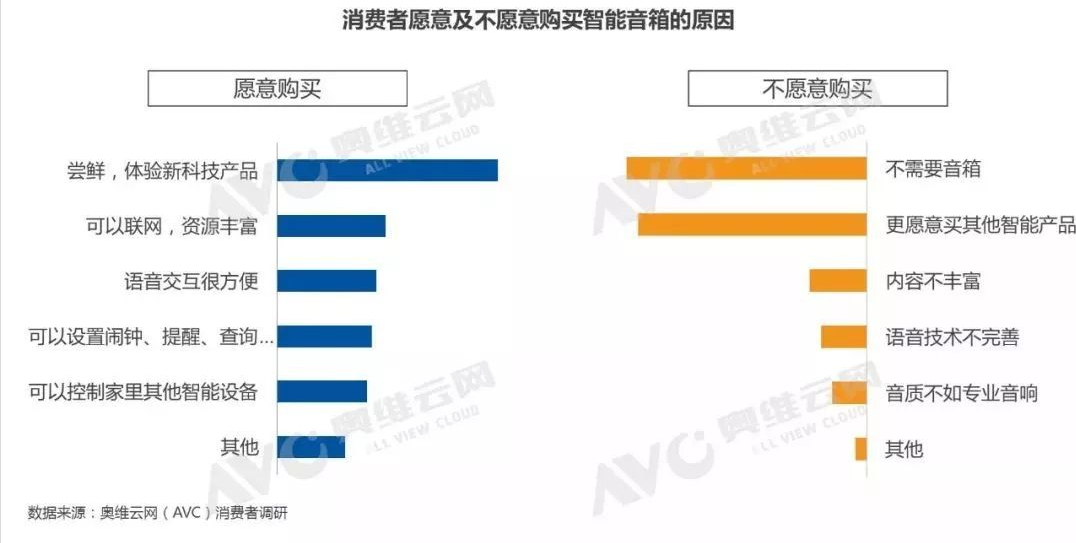

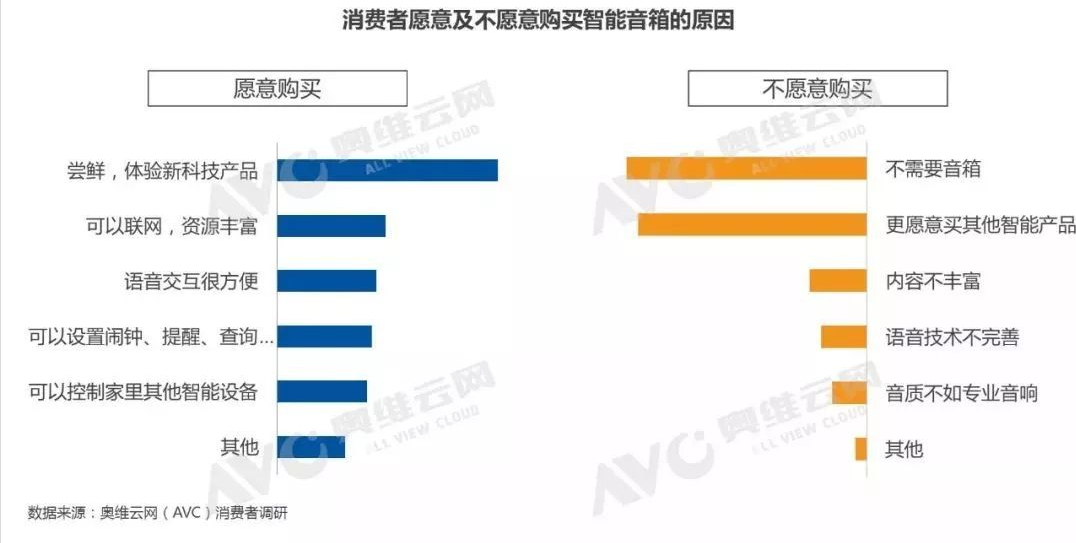

一是因為市場爆發背后是不夠“剛性”的需求。一項來自奧維云網(AVC)2018年的調研表明,在購買動因方面,大多數消費者購買智能音箱的原因在于嘗鮮,占比高達89%。

者直接導致消費者在購買之后的使用頻次和時長并不理想。

第二個原因在于技術不夠完善,不少智能音箱用戶在使用產品過程中普遍反饋存在遠場識別差、誤喚醒率高、連續對話功能不穩定、語義理解能力差等問題。 2018年8月,《中國消費者報》曾與隸屬于信息產業部電信研究院的泰爾實驗室,對9款智能音箱進行測評,包括天貓精靈X1、小度在家、小米小愛、騰訊聽聽9420、叮咚2代、聯想AI音箱等主流產品。 測試結果用兩個詞就能形容——“不盡如人意”和“智商欠缺”(原報道語)。比如,當出現噪音時,約一半音箱會出現不同程度的誤喚醒;再如,有些音箱答非所問,多輪對話能力欠缺,不管是用戶主動發起還是音箱主動推薦,與目前人與人的自然交互都還有很大的差距。 家中的智能音箱尚且如此,更別說復雜環境中的車載音箱了,想想開頭的那個段子吧。 3、車車互聯:信息割裂難以跨越 除了車內的“局域網”以外,車與車之間的車際網,也是車聯網的一大連接模式。它能將部分車輛運行中的關鍵信息,發送至附近車輛,告知其車流、事故、路況等,使用戶能夠提前做好相應準備。 說白了就是,汽車之間的相互溝通。 人際溝通需要媒介,比如聲音、手勢、手機。而車際網的前提則是道路基礎設施——無論是交通標志還是交通信號燈,都需要智能化改造。此外,所有行駛車輛均要搭載車聯網終端設備,并且設備之間要有互認的通信協議,以便信息互換。 然而,由于目前車聯網各平臺、系統相對封閉,連結多個品牌車輛的平臺少。標準不統一、信息難互通的問題仍難以跨越。 同時,車輛內部信息與電子產品技術接口,是整車企業的核心利益所在,更是車主不愿分享的,難以實現共享。因此,目前國內的車際網發展可謂幾乎停滯。 4、車路聯網:各方協作難以協調 車是個人的,路是公有的,車路聯網從一開始難度就不小。 更大的挑戰是:一方面,智能交通需要較大的政府投資;另一方面,車路聯網跨行業、跨領域屬性突出,涉及工信、發展改革、公安、交通等多個部門,在政策、重大專項、標準制定、試驗示范等等方面都需要國家多個部門協同推進。 尤其是第二點,政府各部門如何協作?政府、企業、車主如何協調?都是一個個亟待解決的難題。中國通信院發布的《2017車聯網白皮書》就將這一難題列進了“面臨問題和挑戰”中。 政府層面尚且如此,企業之間的協作成本就更高了。 車路協同簡單四個字,背后涉及車輛智能、通信網絡、云平臺、邊緣計算、路端智能與傳感設備等幾大板塊,各板塊背后又有復雜的供應鏈和渠道商。各種芯片廠商、設備廠商、基建企業、數據維護企業摻雜其間且沒有統一標準。由于車路協同基本是一個全新領域,這些企業原本是彼此孤立,缺乏合作基礎的。如何把它們組織在一起是件非常復雜的產業協同工程。 當然,2018氫媒財經也看到了部分領先企業在車路聯網上的一些嘗試。比如,百度發布了支持車路協同的Apollo版本,并將于 2018 年底開源,此外百度與中國信科簽署戰略合作協議,推進在車路協同等領域的全面合作。2018 年 9 月,阿里巴巴升級汽車戰略,打造車路協同系統,聯合交通部公路院等協同產業力量共同落地“智能高速公路”。騰訊也在2018世界物聯網博覽會上,展示了自家的車路協同解決方案......

可以說,車路協同,是2018中國車聯網趨勢下,表現較為突出的領域。 5、汽車與平臺通信:信息數據內生矛盾 前文多次聊到數據,你或許已經隱隱感到“不爽”。是的,個人車輛數據,尤其是位置數據、乘客數據的保護,都是國內車聯網趨勢下繞不開的話題。 車聯網信息安全遠非“你開車跟誰去了哪”被泄露那么簡單,要知道,這些數據和信息直接影響車輛操控安全、車內系統安全、個人隱私和權益等多方面。如何利用數據的同時保護隱私,愈發成為車聯網最大的難題。 這道難題由兩個矛盾組成,其一是數據的私密性與發展需求之間的矛盾。 眾所周知,平臺作為收集數據、應用數據的平臺方,若產生數據泄露,必定成為千夫所指的對象,facebook就是2018活生生的例子。 氫媒財經觀察到,2018年,已經出現部分車企和云服務平臺將車聯網數據僅作為內部數據使用,用于車輛故障診斷,拒絕與任何第三方企業共享用戶數據,以盡可能確保戶私密數據安全可控。 這就又回到那個老問題上了——在車聯網這一新興趨勢下,企業魚龍混雜,數據本就彼此割裂,如今又迫于隱私保護的壓力又讓數據難以流通。這一方面當然是用戶樂于看到的,但另一方面也很大程度上阻止了整個行業的發展。 第二個矛盾是,數據的私密性與可靠性之間的矛盾。對于汽車的數據,一旦形成隱私保護,另一個問題隨之而來——車主會不會發布虛假信息?黑客會不會利用匿名的優勢發布垃圾、虛假數據?這都將對整個車聯網的數據準確性、安全性帶來極大的隱患。 當然,你也不必過于擔憂。氫媒財經觀察到,國內已有先行者利用最新技術試圖應對。例如運用區塊鏈技術和云計算技術結合。區塊鏈擁有不可篡改的優勢,可用于存儲安全密切相關的功能和數據,而重要性相對不高或是需要復雜計算的數據,則交由目前較為成熟可靠的云計算來實現。目前,清華等國內名校都有這樣的先行者。 6、總結:謹慎樂觀地看車聯網2019 其實,現階段已經存在一些成熟的車聯網的信息服務應用,如面向企業的“城市交通指揮系統”及面向個人的TSP服務商、娛樂應用等。以TSP(汽車遠程服務提供商)服務商為例,國際上主流品牌有通用Onstar、豐田G-book、福特SYNC等。各品牌所提供的服務也有所不同,美國以安防為主,歐洲以導航為主,日本以動態交通信息為主。

然而除此以外,幾無現象級產品了。 可以說,目前整個車聯網上下游產品很大程度起到的是“錦上添花”而非“雪中送炭”的作用。其原因在于: 第一,從車聯網產業的角度看,除上述個別產品應用外,目前車聯網上下游各產業仍處于初級階段。 類似于地圖導航、車載娛樂等應用形式更多的是滿足了消費者改善基本的駕乘體驗的需求。因此,此類車聯網的應用在后裝市場并沒有獲得爆發式的增長,更多的是通過與車廠合作的前裝模式獲得滲透率的提升。 第二,從傳統汽車產業的角度看,從1888年奔馳生產出世界上第一輛供出售的汽車起,130年來汽車已進化成各項體驗都相當完備的地步,留給車聯網可大幅改進的空間并不多。 上面提到的美日歐TSP服務商是從安防、導航、交通信息入手的,這三個領域都有一個共同特點——能在傳統汽車工業力所不及的具體場景中解決關鍵痛點。然而客觀而言,這類關鍵痛點并不足夠多,不至于大范圍地讓車聯網“有機可乘”。 這就像,傳統汽車“學霸”交出了80分的答卷,車聯網“新生”要想超它哪怕1分,都需付出成倍努力。 第三,從用戶的角度看,車聯網仍需跨越“技術完全成熟——產品大量落地——體驗大幅提升——價格可以接受——企業有利可圖”等一道道坎。 換而言之,車聯網技術下的產品、功能走向成熟,仍有賴為用戶降低交互成本、提升效率和體驗,從而促進汽車產品和服務銷售,讓企業探索出可行的商業模式。雖然合資車企在車聯網技術有一定優勢,但如此艱巨的行業難題既需合資車企帶頭突破,更需要政府、BAT、產業鏈上各企業等各方形成合力,因此任重道遠。 所以,就可見的中短期而言,影響購車的主要因素仍將是預算、配置、性能、品牌影響力等,是否智能是否聯網仍是次要。 當然,從長遠來看,智能汽車發展趨勢的不可逆,車聯網技術必將逐漸成為汽車行業增速的“第二引擎”。 但正如那句“未來已來,只是尚未流行”。在當下,不論作為從業者、投資人還是普通車主,暢想“未來”的遙遠前景,是簡單的,而思考“流行”的前提條件,才是現實的。

我:......

在聊起車聯網時,朋友跟我講了這個段子,“只不過想讓它給我弄個鬧鐘,結果給我改了個名”,朋友如是吐槽花幾百元買的車載音箱,“別說車聯網了,車上唯一好用的電子產品,恐怕只有點煙器了”。 玩笑歸玩笑,言歸正傳。上汽通用汽車總經理王永清2018年8月公開表示:“車聯網將為出行帶來顛覆性變革,它將作為汽車的‘第二引擎’,為未來交通生活提供全新驅動力。” 可回首2018年,除了電商平臺依舊琳瑯滿目的車聯網硬件和插件外,氫媒財經似乎沒有看到什么具體產品落地。

這都9102年了,中國的車聯網概念,怎么依舊是個“概念”? 那就先看看所謂概念到底說的是什么? 按照目前普遍的定義,車聯網是指借助新一代信息和通信技術,實現車內、車與人、車與車、車與路、車與服務平臺的全方位網絡連接,提升汽車智能化水平和自動駕駛能力,構建汽車和交通服務新業態,從而提高交通效率,改善汽車駕乘感受,為用戶提供智能、舒適、安全、節能、高效的綜合服務。 在氫媒財經看來,要成為汽車行業的“第二引擎”,國內的車聯網仍有五大難題需要解答。這五大難題,可以對應車內、車與人、車與車、車與路、車與服務平臺這個五大主要模式。 用時下流行的說法叫“請回答,中國車聯網2018”。 1、車內智能:外企掌握主要技術 汽車電子智能化和網聯化水平的提升,ADAS(高級駕駛輔助系統)與信息娛樂系統是產業首要增長點。 ADAS簡單來說就是利用安裝在車上的傳感器,感知周圍環境數據,讓司機預先察覺到可能發生的危險。智能后視攝像頭系統就是典型,它可以幫助司機發現車后的物體或人員,以便在確保安全的情況下倒車并順利停車入位。 如果你關注汽車產業,你會聽過一句話:自動駕駛未來,ADAS先火。據IHS預測,2015—2020年期間全球汽車細分領域收入的復合年均增長率,ADAS高達19.3%排名第一,信息娛樂系統是7.9%位居第二。

然而,壞消息是,ADAS雖火,中國卻沒太趕上。目前,ADAS與信息娛樂系統市場主要由國外企業占據主導,收入份額TOP10尚無中國企業。德國博世集團、大陸集團分別以21%、13%位居ADAS與信息娛樂收入份額前兩位。

車載信息采集方面,中國產業也與國外差距較大。據全球元器件調研機構Yole統計,2016年全球汽車MEMS和傳感器前十位的供應商占據了整個汽車傳感市場的77%,其中博世、安森美、英飛凌分別以14%、11%和10%的市場收入份額位居TOP3。中國90%的車用傳感器被歐美廠商壟斷,特別在高端傳感器領域,中國產品的技術性能、成本和產品競爭力與國際差距很大。

可見,ADAS與信息娛樂系統的硬件技術,成了國內車聯網的直接掣肘。

好消息是,近年來國內合資品牌各類ADAS系統的整體滲透率有所提升,尤其是15萬元以上的車型。可以預見的是,合資車企或憑其優勢在這方面有更大的突破。

2、人車交互:交互模式已成瓶頸

4G基本解決了網絡通信問題后,在手、眼、腿禁錮情況下的人車交互問題,是目前車聯網的一大瓶頸。

按照技術特點來分,汽車的人機交互大致可以分為兩個類別。

一種是以物理實體按鍵、觸摸屏交互為主,像在車上操作pad。然而現實中氫媒財經注意到,除了基本的點按以外,只需一根手指參與的滑動操作都很少車主頻繁使用,更別提需要多根手指參與的復雜操作。

再看另一種,以語音識別和手勢識別為突破口。先說手勢識別,與實體按鍵類似,處于安全、學習成本等原因,用戶習慣短時間難以養成。而語音識別則看似最有可能突破瓶頸的交互方式。

然而,語音交互依舊沒能在2018年突破瓶頸。

然而,壞消息是,ADAS雖火,中國卻沒太趕上。目前,ADAS與信息娛樂系統市場主要由國外企業占據主導,收入份額TOP10尚無中國企業。德國博世集團、大陸集團分別以21%、13%位居ADAS與信息娛樂收入份額前兩位。

車載信息采集方面,中國產業也與國外差距較大。據全球元器件調研機構Yole統計,2016年全球汽車MEMS和傳感器前十位的供應商占據了整個汽車傳感市場的77%,其中博世、安森美、英飛凌分別以14%、11%和10%的市場收入份額位居TOP3。中國90%的車用傳感器被歐美廠商壟斷,特別在高端傳感器領域,中國產品的技術性能、成本和產品競爭力與國際差距很大。

可見,ADAS與信息娛樂系統的硬件技術,成了國內車聯網的直接掣肘。

好消息是,近年來國內合資品牌各類ADAS系統的整體滲透率有所提升,尤其是15萬元以上的車型。可以預見的是,合資車企或憑其優勢在這方面有更大的突破。

2、人車交互:交互模式已成瓶頸

4G基本解決了網絡通信問題后,在手、眼、腿禁錮情況下的人車交互問題,是目前車聯網的一大瓶頸。

按照技術特點來分,汽車的人機交互大致可以分為兩個類別。

一種是以物理實體按鍵、觸摸屏交互為主,像在車上操作pad。然而現實中氫媒財經注意到,除了基本的點按以外,只需一根手指參與的滑動操作都很少車主頻繁使用,更別提需要多根手指參與的復雜操作。

再看另一種,以語音識別和手勢識別為突破口。先說手勢識別,與實體按鍵類似,處于安全、學習成本等原因,用戶習慣短時間難以養成。而語音識別則看似最有可能突破瓶頸的交互方式。

然而,語音交互依舊沒能在2018年突破瓶頸。

一是因為市場爆發背后是不夠“剛性”的需求。一項來自奧維云網(AVC)2018年的調研表明,在購買動因方面,大多數消費者購買智能音箱的原因在于嘗鮮,占比高達89%。

者直接導致消費者在購買之后的使用頻次和時長并不理想。

第二個原因在于技術不夠完善,不少智能音箱用戶在使用產品過程中普遍反饋存在遠場識別差、誤喚醒率高、連續對話功能不穩定、語義理解能力差等問題。 2018年8月,《中國消費者報》曾與隸屬于信息產業部電信研究院的泰爾實驗室,對9款智能音箱進行測評,包括天貓精靈X1、小度在家、小米小愛、騰訊聽聽9420、叮咚2代、聯想AI音箱等主流產品。 測試結果用兩個詞就能形容——“不盡如人意”和“智商欠缺”(原報道語)。比如,當出現噪音時,約一半音箱會出現不同程度的誤喚醒;再如,有些音箱答非所問,多輪對話能力欠缺,不管是用戶主動發起還是音箱主動推薦,與目前人與人的自然交互都還有很大的差距。 家中的智能音箱尚且如此,更別說復雜環境中的車載音箱了,想想開頭的那個段子吧。 3、車車互聯:信息割裂難以跨越 除了車內的“局域網”以外,車與車之間的車際網,也是車聯網的一大連接模式。它能將部分車輛運行中的關鍵信息,發送至附近車輛,告知其車流、事故、路況等,使用戶能夠提前做好相應準備。 說白了就是,汽車之間的相互溝通。 人際溝通需要媒介,比如聲音、手勢、手機。而車際網的前提則是道路基礎設施——無論是交通標志還是交通信號燈,都需要智能化改造。此外,所有行駛車輛均要搭載車聯網終端設備,并且設備之間要有互認的通信協議,以便信息互換。 然而,由于目前車聯網各平臺、系統相對封閉,連結多個品牌車輛的平臺少。標準不統一、信息難互通的問題仍難以跨越。 同時,車輛內部信息與電子產品技術接口,是整車企業的核心利益所在,更是車主不愿分享的,難以實現共享。因此,目前國內的車際網發展可謂幾乎停滯。 4、車路聯網:各方協作難以協調 車是個人的,路是公有的,車路聯網從一開始難度就不小。 更大的挑戰是:一方面,智能交通需要較大的政府投資;另一方面,車路聯網跨行業、跨領域屬性突出,涉及工信、發展改革、公安、交通等多個部門,在政策、重大專項、標準制定、試驗示范等等方面都需要國家多個部門協同推進。 尤其是第二點,政府各部門如何協作?政府、企業、車主如何協調?都是一個個亟待解決的難題。中國通信院發布的《2017車聯網白皮書》就將這一難題列進了“面臨問題和挑戰”中。 政府層面尚且如此,企業之間的協作成本就更高了。 車路協同簡單四個字,背后涉及車輛智能、通信網絡、云平臺、邊緣計算、路端智能與傳感設備等幾大板塊,各板塊背后又有復雜的供應鏈和渠道商。各種芯片廠商、設備廠商、基建企業、數據維護企業摻雜其間且沒有統一標準。由于車路協同基本是一個全新領域,這些企業原本是彼此孤立,缺乏合作基礎的。如何把它們組織在一起是件非常復雜的產業協同工程。 當然,2018氫媒財經也看到了部分領先企業在車路聯網上的一些嘗試。比如,百度發布了支持車路協同的Apollo版本,并將于 2018 年底開源,此外百度與中國信科簽署戰略合作協議,推進在車路協同等領域的全面合作。2018 年 9 月,阿里巴巴升級汽車戰略,打造車路協同系統,聯合交通部公路院等協同產業力量共同落地“智能高速公路”。騰訊也在2018世界物聯網博覽會上,展示了自家的車路協同解決方案......

可以說,車路協同,是2018中國車聯網趨勢下,表現較為突出的領域。 5、汽車與平臺通信:信息數據內生矛盾 前文多次聊到數據,你或許已經隱隱感到“不爽”。是的,個人車輛數據,尤其是位置數據、乘客數據的保護,都是國內車聯網趨勢下繞不開的話題。 車聯網信息安全遠非“你開車跟誰去了哪”被泄露那么簡單,要知道,這些數據和信息直接影響車輛操控安全、車內系統安全、個人隱私和權益等多方面。如何利用數據的同時保護隱私,愈發成為車聯網最大的難題。 這道難題由兩個矛盾組成,其一是數據的私密性與發展需求之間的矛盾。 眾所周知,平臺作為收集數據、應用數據的平臺方,若產生數據泄露,必定成為千夫所指的對象,facebook就是2018活生生的例子。 氫媒財經觀察到,2018年,已經出現部分車企和云服務平臺將車聯網數據僅作為內部數據使用,用于車輛故障診斷,拒絕與任何第三方企業共享用戶數據,以盡可能確保戶私密數據安全可控。 這就又回到那個老問題上了——在車聯網這一新興趨勢下,企業魚龍混雜,數據本就彼此割裂,如今又迫于隱私保護的壓力又讓數據難以流通。這一方面當然是用戶樂于看到的,但另一方面也很大程度上阻止了整個行業的發展。 第二個矛盾是,數據的私密性與可靠性之間的矛盾。對于汽車的數據,一旦形成隱私保護,另一個問題隨之而來——車主會不會發布虛假信息?黑客會不會利用匿名的優勢發布垃圾、虛假數據?這都將對整個車聯網的數據準確性、安全性帶來極大的隱患。 當然,你也不必過于擔憂。氫媒財經觀察到,國內已有先行者利用最新技術試圖應對。例如運用區塊鏈技術和云計算技術結合。區塊鏈擁有不可篡改的優勢,可用于存儲安全密切相關的功能和數據,而重要性相對不高或是需要復雜計算的數據,則交由目前較為成熟可靠的云計算來實現。目前,清華等國內名校都有這樣的先行者。 6、總結:謹慎樂觀地看車聯網2019 其實,現階段已經存在一些成熟的車聯網的信息服務應用,如面向企業的“城市交通指揮系統”及面向個人的TSP服務商、娛樂應用等。以TSP(汽車遠程服務提供商)服務商為例,國際上主流品牌有通用Onstar、豐田G-book、福特SYNC等。各品牌所提供的服務也有所不同,美國以安防為主,歐洲以導航為主,日本以動態交通信息為主。

然而除此以外,幾無現象級產品了。 可以說,目前整個車聯網上下游產品很大程度起到的是“錦上添花”而非“雪中送炭”的作用。其原因在于: 第一,從車聯網產業的角度看,除上述個別產品應用外,目前車聯網上下游各產業仍處于初級階段。 類似于地圖導航、車載娛樂等應用形式更多的是滿足了消費者改善基本的駕乘體驗的需求。因此,此類車聯網的應用在后裝市場并沒有獲得爆發式的增長,更多的是通過與車廠合作的前裝模式獲得滲透率的提升。 第二,從傳統汽車產業的角度看,從1888年奔馳生產出世界上第一輛供出售的汽車起,130年來汽車已進化成各項體驗都相當完備的地步,留給車聯網可大幅改進的空間并不多。 上面提到的美日歐TSP服務商是從安防、導航、交通信息入手的,這三個領域都有一個共同特點——能在傳統汽車工業力所不及的具體場景中解決關鍵痛點。然而客觀而言,這類關鍵痛點并不足夠多,不至于大范圍地讓車聯網“有機可乘”。 這就像,傳統汽車“學霸”交出了80分的答卷,車聯網“新生”要想超它哪怕1分,都需付出成倍努力。 第三,從用戶的角度看,車聯網仍需跨越“技術完全成熟——產品大量落地——體驗大幅提升——價格可以接受——企業有利可圖”等一道道坎。 換而言之,車聯網技術下的產品、功能走向成熟,仍有賴為用戶降低交互成本、提升效率和體驗,從而促進汽車產品和服務銷售,讓企業探索出可行的商業模式。雖然合資車企在車聯網技術有一定優勢,但如此艱巨的行業難題既需合資車企帶頭突破,更需要政府、BAT、產業鏈上各企業等各方形成合力,因此任重道遠。 所以,就可見的中短期而言,影響購車的主要因素仍將是預算、配置、性能、品牌影響力等,是否智能是否聯網仍是次要。 當然,從長遠來看,智能汽車發展趨勢的不可逆,車聯網技術必將逐漸成為汽車行業增速的“第二引擎”。 但正如那句“未來已來,只是尚未流行”。在當下,不論作為從業者、投資人還是普通車主,暢想“未來”的遙遠前景,是簡單的,而思考“流行”的前提條件,才是現實的。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。