云炒鞋隱含金融風險,nice被中央媒體連續點名觀點

據國內多家媒體報道,二級球鞋交易平臺nice助推“云炒鞋”受到社會各界關注。

據國內多家媒體報道,二級球鞋交易平臺nice助推“云炒鞋”受到社會各界關注。

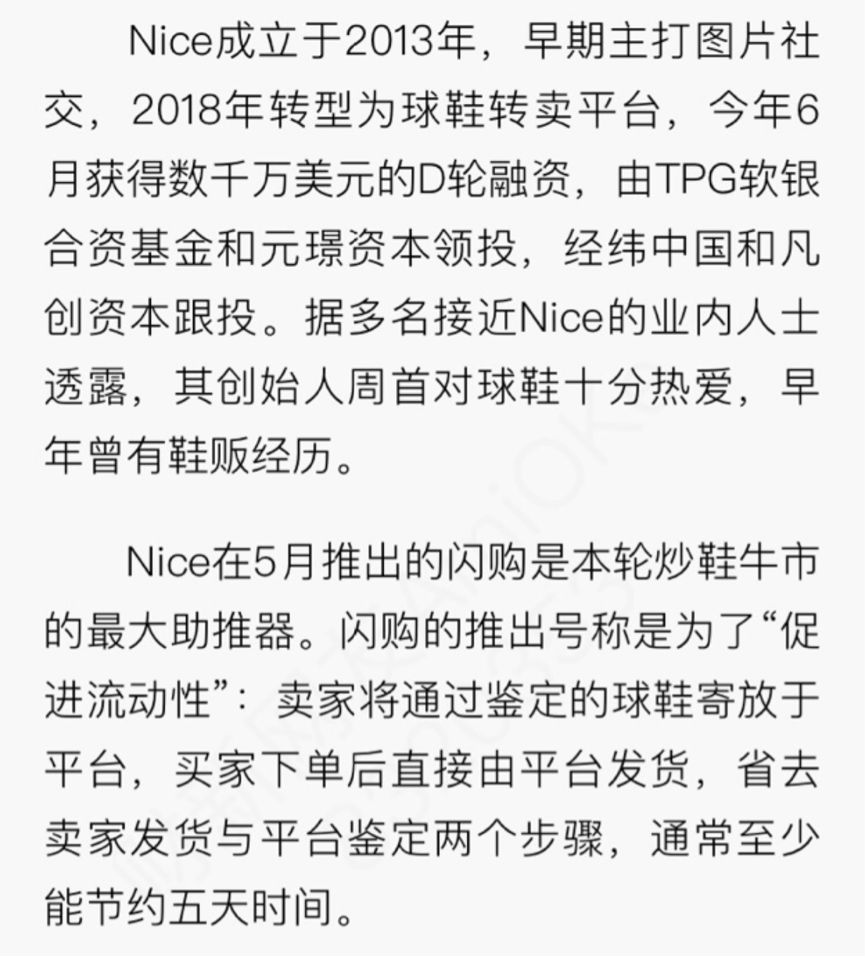

11月底,新華社曾發文聚焦“炒鞋”金融化,并點名批評nice存在炒鞋現象,而此前,央視財經頻道更是直接點名nice平臺通過虛假賬號炒高鞋價,是典型的“鞋期貨”。

此外,財新網也發文報道,伴隨互聯網球鞋交易平臺nice而起的炒鞋“金融化、證券化”。

財新報道截圖

事實上,nice平臺以金融期貨的操作方式不僅擾亂了球鞋二級市場的正常秩序,也加大了球鞋市場的金融風險。此次新華社 央視財經頻道以及財新網三家主流媒體的聚焦,也使得球鞋交易平臺nice再次走向輿論的風口浪尖。

“云炒鞋”的郁金香式瘋狂

“如果細數鞋圈的瘋狂,大概是從17年AJ變成網紅之后開始的”一位資深球鞋愛好者在某問答平臺寫道,短短兩年之后,鞋圈已經成為一場資本的盛宴。

從市場資源配置的角度來看,價格的劇烈波動的原因多為供需關系的失衡,而鞋圈的“炒炒炒”氛圍則源于球鞋文化從圈層到潮流的擴散:95后、00后的消費崛起,使得原因圈層化的球鞋圈逐漸走向潮流化,與此同時,供給端的稀缺與品牌商家的饑餓營銷使得供需失衡加大,從而為資本的入場提供了土壤。

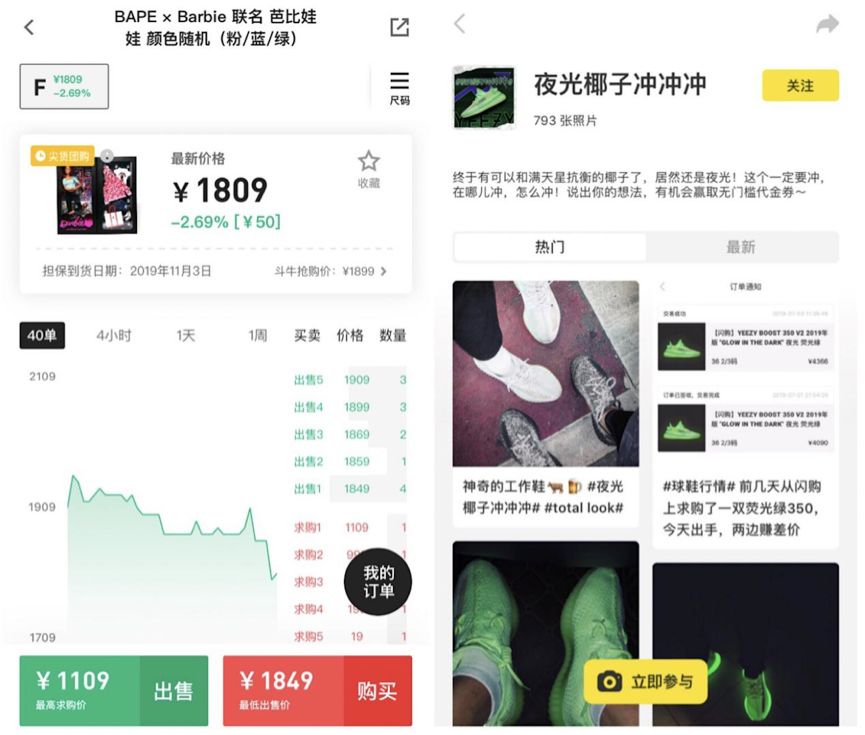

今年5月份左右,二級球鞋交易平臺nice上線閃購服務,炒鞋由此升級為“云炒鞋”,即在閃購服務下,買家可以交易球鞋的“所有權”,在無球鞋實物的情況下也可以完成球鞋的交易。而通過“閃購”+寄存服務,niec事實上把電商平臺打造成了金融期貨交易平臺,球鞋事實成為可以流通的“虛擬貨幣”在“莊家”的“操盤”下完成球鞋所有權的交易。

“云炒鞋”式的瘋狂與四百多年前荷蘭的那場“郁金香泡沫”并無本質區別,只不過被符號化的對象由郁金香換成了球鞋而已。此前據人民日報報道,炒鞋已經開始衍生出“K線圖”、“鞋期貨”,在平臺的“云炒鞋”助攻下,二級市場的球鞋生意變成了事實上的金融期貨交易。

工人日報也對“云炒鞋”進行了詳細解讀,認為“云炒鞋”中存在“莊家”使得球鞋價格虛高,營造“一鞋難求”的假象,在沒有實物的流通下,已經脫離球鞋交易的本來意義,而由此帶來的高額利潤空間使得不法分子趨之若鶩,催生大量假貨。

“閃購”服務的存在,使得球鞋交易流程減少,買家付款后可以新選擇不發貨,轉而再次于平臺上架二次售賣。

“以椰子350為例,上月你以市場價2180元價格買入一雙鞋子的所有權,如果這個廠價漲到2499元賣出,除平臺收的手續費你還能賺上300元左右呢,而整個過程的唯一可見的則是一張電子憑證。”一位炒鞋玩家對媒體公開表示。

事實上,作為服務的提供方,nice已成為“球鞋期貨化”的推動者,而二級球鞋交易市場則成為了另一種形態線下“證券交易市場”,而且,這個“虛擬證券交易市場”嚴重缺乏有效監管。

暗度陳倉的nice“換湯不換藥”

此前,據36氪作者靠譜的阿星刊文稱,nice創始人周首曾在直播間里公開表示:“nice說白了就是一個炒鞋平臺”。

事實上,nice也成為“云炒鞋”的受益獲利者。一方面“閃購”業務的存在,使得nice流量和GMV獲得爆發式增長,另一方面在收取手續費的同時,nice本身并不需提供實際的貨物,而是以虛擬的“證券化”向用戶出售“增值價值”。

這樣赤裸裸的“割韭菜”式的行為,最終使其遭受輿論的壓力,在包括人民日報等國內多家媒體對“云炒鞋”的報道下,nice不得不進行回應。今年9月份,nice官方發文稱,將陸續回購9月24日至26日買賣中涉及到違規和不正常價格交易的閃購商品”。

9月26日,nice發布聲明,停止“閃購”、“成交曲線”、“漲幅榜”等相關功能和服務。而在下架“閃購+寄售”業務的同時,nice方面又上線“速達+寄存”,在輿論的壓力下,nice試圖通過“換馬甲”的方式繼續著“云炒鞋”的生意。

從本質上來講,在資本的參與下,nice的“托管”使得交易平臺的性質發生的變化,在“資本游戲”下球鞋二級交易平臺不再是單單的電商平臺,而是球鞋符號化之后增值價值的“發行+交易”平臺,一方面,以“球鞋所有權”為基本符號通過“無實物”交易實現球鞋增值價值的轉售,另一方面,平臺方也通過這個流通過程獲取利潤和增長。

二級市場球鞋交易的“金融化”,也同樣容易帶來金融風險。有資深金融人士稱:“杠桿、期貨、證券化,進一步放大了市場的交易規模和流動性,也放大了參與者的風險。”

10月16日,央行上海分行發布的《警惕炒鞋熱潮防范金融風險》簡報中提示,“炒鞋”的背后可能存在非法集資、非法吸收公眾存款、金融詐騙等眾多金融經濟違法問題值得警惕。

在資本活躍度增加的炒鞋市場,由于處于監管空白地帶,資本入場下“云炒鞋”的系統性金融風險大大增加,而一旦由“莊家”跑路、“金融詐騙”等不可控因素引發“暴雷”之后,炒鞋金融化帶來就不僅僅是鞋圈的問題,甚至還可能會引發一系列的社會問題。

對正規球鞋交易平臺行業來說,個別平臺的“炒鞋”行為實際上是將幣圈的浮躁、割韭菜之風引入至心智尚未成熟、缺乏金融風控意識的95、00后群體之中。而由此引發的負面影響也將為正規的球鞋交易帶來一絲陰霾。

結語

對于球鞋交易市場而言,交易平臺的出現是市場規則下供需雙方平衡的必然結果,但市場需要的是“去金融化”的電商平臺,而不是以“投機取巧”為生的“投機平臺”。

在炒房、炒幣之后,作為90后95后的圈層文化興起的代表,球鞋不應成為投機商人牟利的工具,而作為雙邊市場秩序的平衡者,交易平臺本身更應以身作則,共同建立一個規范、有效的球鞋交易市場生態。

nice如何整改反思,我們拭目以待。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。