B站,逃得過被“收編”的宿命嗎?互聯網+

導讀

對青年亞文化的觀念決定了B站的成敗!

對青年亞文化的觀念決定了B站的成敗!

導語:對青年亞文化的觀念決定了B站的成敗!

導語:對青年亞文化的觀念決定了B站的成敗!

B站(NASDAQ:BILI)的投資者始終有疑問未解決,那就是互聯網社區“成不了太大氣候”的宿命。 我們來回憶一下,多年來互聯網社區似乎被女巫詛咒,一茬茬生長——貓撲、天涯、鐵血、豆瓣、虎撲、新氧等等等等——卻從未真正長成過,這是為什么呢? 追根溯源,我認為最重要的原因是“青年亞文化”的特點抑制了互聯網社區的發展:

01、互聯網社區的悖論

B站是一個有較強青年亞文化歸屬的互聯網社區,強到圈外人格格不入,比如以下這些詞你知道是什么嗎:

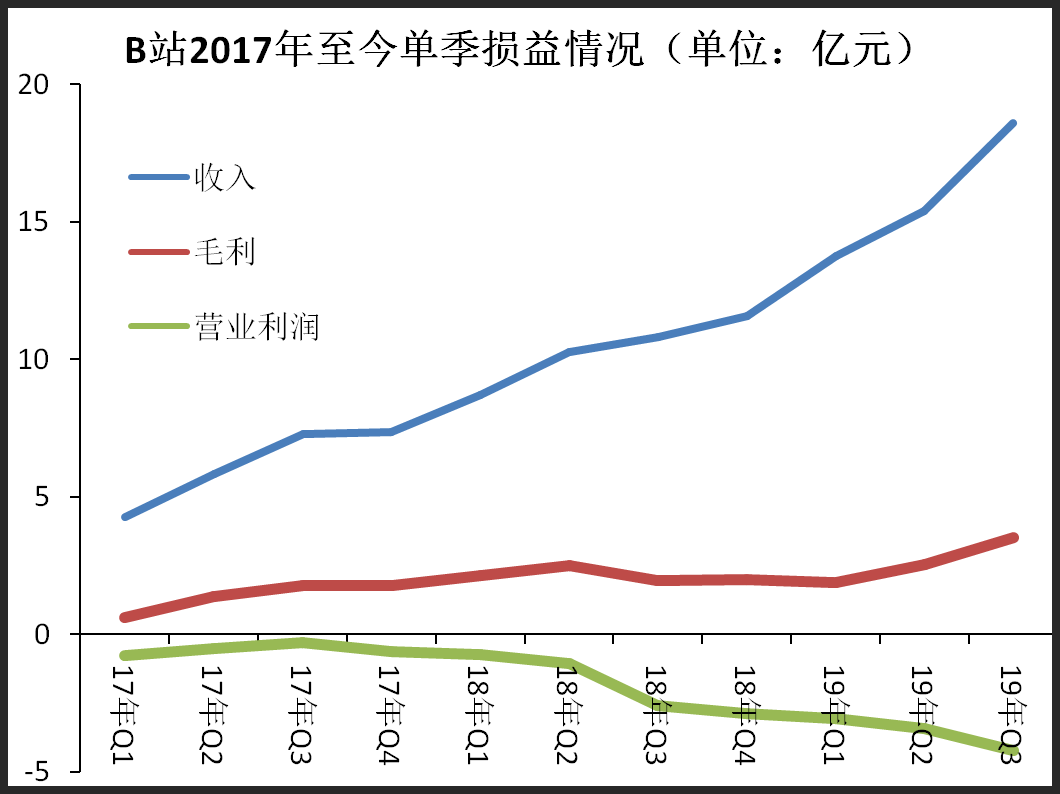

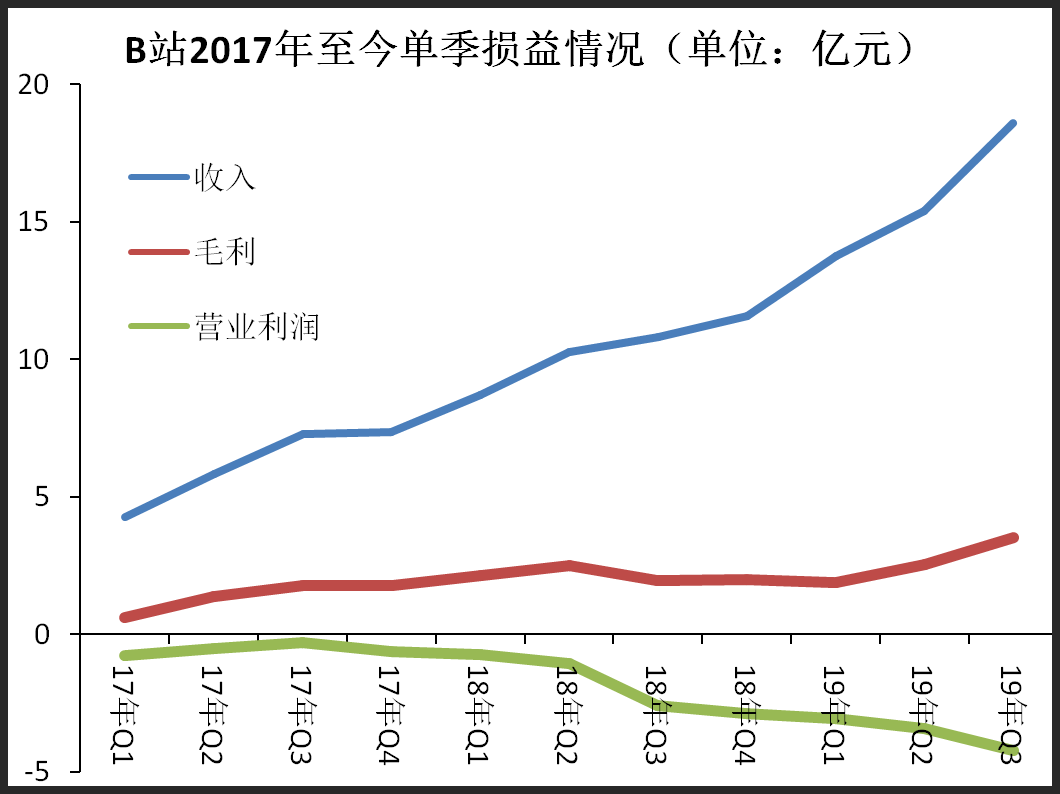

三個因素促成B站自成風格的社區文化: 首先,B站早期UP主(即創作者)的作品集中于二次元(日本早期動畫、漫畫、游戲等作品以二維圖像構成,相關愛好者稱其為“二次元世界”),圈內用戶清楚這一套話語體系和符號形式。 其次,B站對會員卡的嚴,不通過答題成為正式會員,你連基本的彈幕都發不了!所以,像什么李毅吧出征Facebook的事永遠不可能發生在B站,不然你以為在B站被黑成碳的蔡虛鯤是那么好惹的嗎。2018年我答過一次題,就確信這輩子與B站無緣,真特喵變態難,估計一套題目配合搜索引擎下來也得倆鐘頭,所以果斷放棄。 然后,B站有一套“朝陽群眾”式的程序控制風氣。會員等級超過Lv4,且90天內無違規,參與實名認證后,可申請加入風紀委員會參與舉報、封禁審核。早期的用戶就是自帶干糧無私奉獻維護社區文化。 但是你得知道,文化屬性太強的社區固然氣氛好,但卻難以規模化變現。社區就像用戶的家,假如你天天在家里打游戲、賣商品、念廣告詞?不好意思,這么強的侵入感,家人能答應嗎。就像微信朋友圈的廣告收入就是提不上去,因為用戶把朋友圈當做“私有領地”,所以Ad load負載有限。 數據不會說謊,B站一直拼命提高收入,但從來沒賺到過錢。毛利被銷售費用(核心用戶不買單就要找到新用戶)、管理費用和研發費用(游戲、廣告、電商、直播的產品路徑)給侵蝕掉了。

那么假如B站說,“我就這樣佛系的活下去行不行呢?不圖增長,把費用都砍掉也不失為富家翁”。其實這也行不通,因為支撐社區的青年亞文化總有一天要面臨收編。

02、青年亞文化被收編的宿命

青年亞文化是認知社區過程中繞不過的檻,研究這個群體最負盛名的機構是伯明翰學派——文化的策源地,迄今為止對青年亞文化理論影響最大的學派。 從經驗上看,英國歷史上不管是中產階級的亞文化,嬉皮士;還是工人階級的亞文化,無賴青年、牙買加小混混、光頭仔、足球流氓、摩登族、朋克都逃不開被收編的命運。 從時間上看,五十年代中期至七十年代末的25年間,首先是無賴青年,接著是摩登族和搖滾派、嬉皮士、慕嬉士,再接著是光頭仔和足球流氓,以及上述亞文化“集大成者”的朋克,大概每過三五年時間都有一種亞文化就會被收編,或者轉換為另一種亞文化。 (嬉皮士)

(嬉皮士)

為什么青年亞文化存活時間不會很長?底層邏輯是這樣的: 青年一代是社會的希望,歷來是主流文化實施權利的重點對象。當青年亞文化的風格出現并且開始自下而上地傳播以后,主流文化當然不會坐視不理。它會一刻不停地對青年亞文化進行界定、貼標簽、遏制、散播、化解、消毒、利用、開發……試圖把亞文化的風格整合、吸納進占主導地位的社會秩序中,這一過程就是“收編”(incorporation)。 收編的簡要過程大概如此:亞文化風格出現,商業收編開始,風格的傳播&風格的緩和,亞文化風格成為消費風格和市場風格,亞文化風格失去抵抗意義或改弦更張。 以上兩節,我們探討了兩個問題:第一是維持超強青年亞文化屬性的社區賺不來大錢,第二是即使你想靜止不動,也會在青年亞文化被收編的宿命中被吞噬。

這兩條路都不太好,所以有的社區找到第三條路:完全放開青年亞文化的基調,徹底激活商業化的潛力,以此作為轉型的資本,掙脫社區的牢籠。 B站正走在第三條路上。

03、B站已經不是“6年前”的B站

B站已經放開了二次元的基調,首當其沖表現在核心用戶“兌水”。上面我講到過成為要在B站發彈幕,需要答題之后成為正式會員: 當初答題限時120分鐘,而且題目各種變態,我舉幾個例子: 而現在,堂主我保你5分鐘就能過關,答案先給你“ABCD+A+A”,前四十道選擇題可以ABCD各點一下包過,中間10道選擇題選A能蒙對七八個,后面50道選擇題全部選A,你能在5分鐘之內過關,成為B站的正式會員! (鯤鯤的粉絲還不來唱、跳、rap、答題、復仇嗎)

這還沒完,B站要打就打組合拳,兌水不止于用戶還有內容。以前我們提起B站就是第二次元,現在B站的內容很泛:

光分區就有31個,除了二次元系列,還有與二次元不相干的——生活、音樂、數碼、時尚、電影、娛樂等等分區,B站變得無所不包。

(鯤鯤的粉絲還不來唱、跳、rap、答題、復仇嗎)

這還沒完,B站要打就打組合拳,兌水不止于用戶還有內容。以前我們提起B站就是第二次元,現在B站的內容很泛:

光分區就有31個,除了二次元系列,還有與二次元不相干的——生活、音樂、數碼、時尚、電影、娛樂等等分區,B站變得無所不包。

(B站內容泛化)

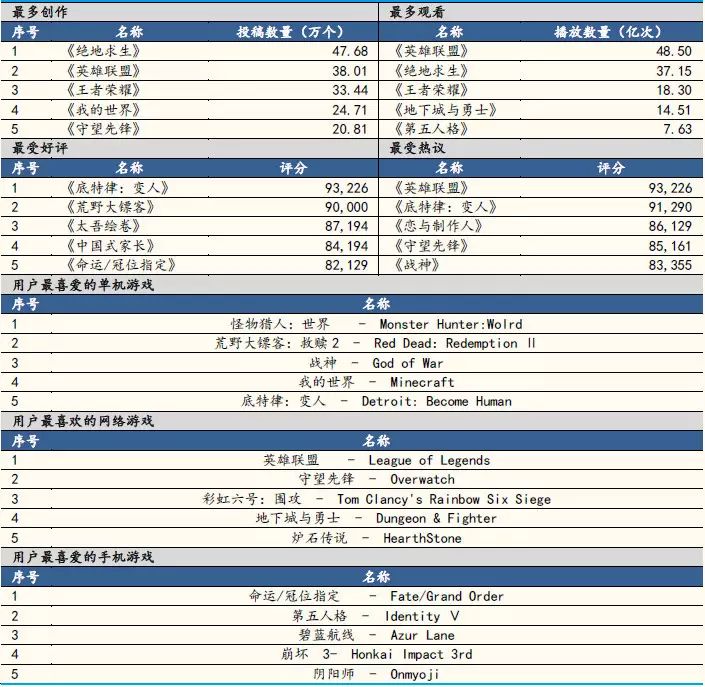

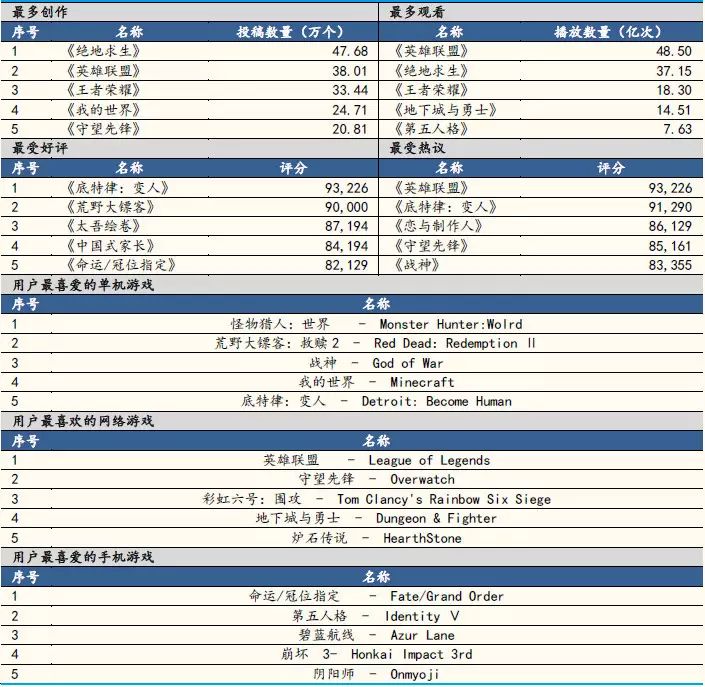

轉一張圖片(來自互聯網與娛樂怪盜團),在B站觀看量最大、最受歡迎的游戲視頻,往往不是二次元品類。

(B站內容泛化)

轉一張圖片(來自互聯網與娛樂怪盜團),在B站觀看量最大、最受歡迎的游戲視頻,往往不是二次元品類。

(2018年B站最受UP主和用戶歡迎的游戲一覽)

用戶和內容兌水收獲了即刻的數據回報,用一句很流行的話說“我變禿了也變強了”,2019年Q3的B站:

但與此同時,社區氣氛也相應弱化,也難怪近來抱怨B站的用戶逐漸增多:

這是我們上面所說的走第三條路——“完全放開青年亞文化的基調,徹底激活商業化的潛力,以此作為轉型的資本,掙脫社區的牢籠”——不得不付出的代價。

但這還不夠,要從社區這種一般的商業模式轉型,還需要最關鍵的步驟。

(2018年B站最受UP主和用戶歡迎的游戲一覽)

用戶和內容兌水收獲了即刻的數據回報,用一句很流行的話說“我變禿了也變強了”,2019年Q3的B站:

但與此同時,社區氣氛也相應弱化,也難怪近來抱怨B站的用戶逐漸增多:

這是我們上面所說的走第三條路——“完全放開青年亞文化的基調,徹底激活商業化的潛力,以此作為轉型的資本,掙脫社區的牢籠”——不得不付出的代價。

但這還不夠,要從社區這種一般的商業模式轉型,還需要最關鍵的步驟。

04、入戲最深的創始人需要自我革命

為什么社區的戰略轉型如此之難?貓撲、天涯、鐵血、豆瓣、虎撲、新氧等兜兜轉轉還是停留在社區的框架之內,因何而生因何而亡。 難道轉型,找到新的增長曲線就那么難嗎? 為何社區就不能在自身青年亞文化被收編之前,完全轉型為社交、電商、游戲、AI算法公司?核心原因是上市公司的戰略發起點,公司領導者,大都沉浸在濃郁的青年亞文化,過于路徑依賴。 比如說B站董事長陳睿,他是資歷超過20年的動漫達人,在B站剛改名叫bilibili的2010年就成為核心用戶,ID號是兩萬零幾。2015年獵豹上市,作為三號人物的他放棄了一筆價值不菲的期權,選擇加盟B站,對二次元絕對是真愛。

(陳睿,B站董事長)

陳總在一次演講中表示,B站的亞文化與主流文化唯一區別是文化受眾是否擁有社會話語權,90后00后亞文化的需求會主導未來10年互聯網的主流。

我認為這純粹是亞文化被主流文化收編前的美好愿望,是一種亞文化被新的工具(就像視頻社區的B站打敗以前的圖文社區)帶來的另一種亞文化沖擊替代之前的美好愿望。

就像當初的邢明老師,炒股賺個幾千萬,花錢做了個“股票交流論壇”,也就是天涯,早期炒股社區氛圍你是無法想象的。后來天涯不行了,外界歸因是商業化太晚,你要“牛散”創始人放棄自己的心血賺那么一丟丟廣告費合適嗎?其實商業化太晚倒是其次,主要是思維落后,在注定要沉沒的BBS上沒有玩出花,嫁接出新的增長曲線。

移動互聯網向萬物互聯網轉型進行中,若B站沒有顯著的拳頭業務出位(停留在不經濟的社區流量驅動小范圍變現的階段),可能B站就要難了。

(陳睿,B站董事長)

陳總在一次演講中表示,B站的亞文化與主流文化唯一區別是文化受眾是否擁有社會話語權,90后00后亞文化的需求會主導未來10年互聯網的主流。

我認為這純粹是亞文化被主流文化收編前的美好愿望,是一種亞文化被新的工具(就像視頻社區的B站打敗以前的圖文社區)帶來的另一種亞文化沖擊替代之前的美好愿望。

就像當初的邢明老師,炒股賺個幾千萬,花錢做了個“股票交流論壇”,也就是天涯,早期炒股社區氛圍你是無法想象的。后來天涯不行了,外界歸因是商業化太晚,你要“牛散”創始人放棄自己的心血賺那么一丟丟廣告費合適嗎?其實商業化太晚倒是其次,主要是思維落后,在注定要沉沒的BBS上沒有玩出花,嫁接出新的增長曲線。

移動互聯網向萬物互聯網轉型進行中,若B站沒有顯著的拳頭業務出位(停留在不經濟的社區流量驅動小范圍變現的階段),可能B站就要難了。

導語:對青年亞文化的觀念決定了B站的成敗!

導語:對青年亞文化的觀念決定了B站的成敗!

B站(NASDAQ:BILI)的投資者始終有疑問未解決,那就是互聯網社區“成不了太大氣候”的宿命。 我們來回憶一下,多年來互聯網社區似乎被女巫詛咒,一茬茬生長——貓撲、天涯、鐵血、豆瓣、虎撲、新氧等等等等——卻從未真正長成過,這是為什么呢? 追根溯源,我認為最重要的原因是“青年亞文化”的特點抑制了互聯網社區的發展:

01、互聯網社區的悖論

B站是一個有較強青年亞文化歸屬的互聯網社區,強到圈外人格格不入,比如以下這些詞你知道是什么嗎:

三個因素促成B站自成風格的社區文化: 首先,B站早期UP主(即創作者)的作品集中于二次元(日本早期動畫、漫畫、游戲等作品以二維圖像構成,相關愛好者稱其為“二次元世界”),圈內用戶清楚這一套話語體系和符號形式。 其次,B站對會員卡的嚴,不通過答題成為正式會員,你連基本的彈幕都發不了!所以,像什么李毅吧出征Facebook的事永遠不可能發生在B站,不然你以為在B站被黑成碳的蔡虛鯤是那么好惹的嗎。2018年我答過一次題,就確信這輩子與B站無緣,真特喵變態難,估計一套題目配合搜索引擎下來也得倆鐘頭,所以果斷放棄。 然后,B站有一套“朝陽群眾”式的程序控制風氣。會員等級超過Lv4,且90天內無違規,參與實名認證后,可申請加入風紀委員會參與舉報、封禁審核。早期的用戶就是自帶干糧無私奉獻維護社區文化。 但是你得知道,文化屬性太強的社區固然氣氛好,但卻難以規模化變現。社區就像用戶的家,假如你天天在家里打游戲、賣商品、念廣告詞?不好意思,這么強的侵入感,家人能答應嗎。就像微信朋友圈的廣告收入就是提不上去,因為用戶把朋友圈當做“私有領地”,所以Ad load負載有限。 數據不會說謊,B站一直拼命提高收入,但從來沒賺到過錢。毛利被銷售費用(核心用戶不買單就要找到新用戶)、管理費用和研發費用(游戲、廣告、電商、直播的產品路徑)給侵蝕掉了。

那么假如B站說,“我就這樣佛系的活下去行不行呢?不圖增長,把費用都砍掉也不失為富家翁”。其實這也行不通,因為支撐社區的青年亞文化總有一天要面臨收編。

02、青年亞文化被收編的宿命

青年亞文化是認知社區過程中繞不過的檻,研究這個群體最負盛名的機構是伯明翰學派——文化的策源地,迄今為止對青年亞文化理論影響最大的學派。 從經驗上看,英國歷史上不管是中產階級的亞文化,嬉皮士;還是工人階級的亞文化,無賴青年、牙買加小混混、光頭仔、足球流氓、摩登族、朋克都逃不開被收編的命運。 從時間上看,五十年代中期至七十年代末的25年間,首先是無賴青年,接著是摩登族和搖滾派、嬉皮士、慕嬉士,再接著是光頭仔和足球流氓,以及上述亞文化“集大成者”的朋克,大概每過三五年時間都有一種亞文化就會被收編,或者轉換為另一種亞文化。

(嬉皮士)

(嬉皮士)

為什么青年亞文化存活時間不會很長?底層邏輯是這樣的: 青年一代是社會的希望,歷來是主流文化實施權利的重點對象。當青年亞文化的風格出現并且開始自下而上地傳播以后,主流文化當然不會坐視不理。它會一刻不停地對青年亞文化進行界定、貼標簽、遏制、散播、化解、消毒、利用、開發……試圖把亞文化的風格整合、吸納進占主導地位的社會秩序中,這一過程就是“收編”(incorporation)。 收編的簡要過程大概如此:亞文化風格出現,商業收編開始,風格的傳播&風格的緩和,亞文化風格成為消費風格和市場風格,亞文化風格失去抵抗意義或改弦更張。 以上兩節,我們探討了兩個問題:第一是維持超強青年亞文化屬性的社區賺不來大錢,第二是即使你想靜止不動,也會在青年亞文化被收編的宿命中被吞噬。

這兩條路都不太好,所以有的社區找到第三條路:完全放開青年亞文化的基調,徹底激活商業化的潛力,以此作為轉型的資本,掙脫社區的牢籠。 B站正走在第三條路上。

03、B站已經不是“6年前”的B站

B站已經放開了二次元的基調,首當其沖表現在核心用戶“兌水”。上面我講到過成為要在B站發彈幕,需要答題之后成為正式會員: 當初答題限時120分鐘,而且題目各種變態,我舉幾個例子: 而現在,堂主我保你5分鐘就能過關,答案先給你“ABCD+A+A”,前四十道選擇題可以ABCD各點一下包過,中間10道選擇題選A能蒙對七八個,后面50道選擇題全部選A,你能在5分鐘之內過關,成為B站的正式會員!

(鯤鯤的粉絲還不來唱、跳、rap、答題、復仇嗎)

這還沒完,B站要打就打組合拳,兌水不止于用戶還有內容。以前我們提起B站就是第二次元,現在B站的內容很泛:

光分區就有31個,除了二次元系列,還有與二次元不相干的——生活、音樂、數碼、時尚、電影、娛樂等等分區,B站變得無所不包。

(鯤鯤的粉絲還不來唱、跳、rap、答題、復仇嗎)

這還沒完,B站要打就打組合拳,兌水不止于用戶還有內容。以前我們提起B站就是第二次元,現在B站的內容很泛:

光分區就有31個,除了二次元系列,還有與二次元不相干的——生活、音樂、數碼、時尚、電影、娛樂等等分區,B站變得無所不包。

(B站內容泛化)

轉一張圖片(來自互聯網與娛樂怪盜團),在B站觀看量最大、最受歡迎的游戲視頻,往往不是二次元品類。

(B站內容泛化)

轉一張圖片(來自互聯網與娛樂怪盜團),在B站觀看量最大、最受歡迎的游戲視頻,往往不是二次元品類。

(2018年B站最受UP主和用戶歡迎的游戲一覽)

用戶和內容兌水收獲了即刻的數據回報,用一句很流行的話說“我變禿了也變強了”,2019年Q3的B站:

但與此同時,社區氣氛也相應弱化,也難怪近來抱怨B站的用戶逐漸增多:

這是我們上面所說的走第三條路——“完全放開青年亞文化的基調,徹底激活商業化的潛力,以此作為轉型的資本,掙脫社區的牢籠”——不得不付出的代價。

但這還不夠,要從社區這種一般的商業模式轉型,還需要最關鍵的步驟。

(2018年B站最受UP主和用戶歡迎的游戲一覽)

用戶和內容兌水收獲了即刻的數據回報,用一句很流行的話說“我變禿了也變強了”,2019年Q3的B站:

但與此同時,社區氣氛也相應弱化,也難怪近來抱怨B站的用戶逐漸增多:

這是我們上面所說的走第三條路——“完全放開青年亞文化的基調,徹底激活商業化的潛力,以此作為轉型的資本,掙脫社區的牢籠”——不得不付出的代價。

但這還不夠,要從社區這種一般的商業模式轉型,還需要最關鍵的步驟。

04、入戲最深的創始人需要自我革命

為什么社區的戰略轉型如此之難?貓撲、天涯、鐵血、豆瓣、虎撲、新氧等兜兜轉轉還是停留在社區的框架之內,因何而生因何而亡。 難道轉型,找到新的增長曲線就那么難嗎? 為何社區就不能在自身青年亞文化被收編之前,完全轉型為社交、電商、游戲、AI算法公司?核心原因是上市公司的戰略發起點,公司領導者,大都沉浸在濃郁的青年亞文化,過于路徑依賴。 比如說B站董事長陳睿,他是資歷超過20年的動漫達人,在B站剛改名叫bilibili的2010年就成為核心用戶,ID號是兩萬零幾。2015年獵豹上市,作為三號人物的他放棄了一筆價值不菲的期權,選擇加盟B站,對二次元絕對是真愛。

(陳睿,B站董事長)

陳總在一次演講中表示,B站的亞文化與主流文化唯一區別是文化受眾是否擁有社會話語權,90后00后亞文化的需求會主導未來10年互聯網的主流。

我認為這純粹是亞文化被主流文化收編前的美好愿望,是一種亞文化被新的工具(就像視頻社區的B站打敗以前的圖文社區)帶來的另一種亞文化沖擊替代之前的美好愿望。

就像當初的邢明老師,炒股賺個幾千萬,花錢做了個“股票交流論壇”,也就是天涯,早期炒股社區氛圍你是無法想象的。后來天涯不行了,外界歸因是商業化太晚,你要“牛散”創始人放棄自己的心血賺那么一丟丟廣告費合適嗎?其實商業化太晚倒是其次,主要是思維落后,在注定要沉沒的BBS上沒有玩出花,嫁接出新的增長曲線。

移動互聯網向萬物互聯網轉型進行中,若B站沒有顯著的拳頭業務出位(停留在不經濟的社區流量驅動小范圍變現的階段),可能B站就要難了。

(陳睿,B站董事長)

陳總在一次演講中表示,B站的亞文化與主流文化唯一區別是文化受眾是否擁有社會話語權,90后00后亞文化的需求會主導未來10年互聯網的主流。

我認為這純粹是亞文化被主流文化收編前的美好愿望,是一種亞文化被新的工具(就像視頻社區的B站打敗以前的圖文社區)帶來的另一種亞文化沖擊替代之前的美好愿望。

就像當初的邢明老師,炒股賺個幾千萬,花錢做了個“股票交流論壇”,也就是天涯,早期炒股社區氛圍你是無法想象的。后來天涯不行了,外界歸因是商業化太晚,你要“牛散”創始人放棄自己的心血賺那么一丟丟廣告費合適嗎?其實商業化太晚倒是其次,主要是思維落后,在注定要沉沒的BBS上沒有玩出花,嫁接出新的增長曲線。

移動互聯網向萬物互聯網轉型進行中,若B站沒有顯著的拳頭業務出位(停留在不經濟的社區流量驅動小范圍變現的階段),可能B站就要難了。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。