618大促觀察:國補貼錢反漲價?美的深陷“價格魔術(shù)”漩渦觀點

美的電器成為此次爭議的焦點。多位消費者發(fā)現(xiàn),在疊加了看似豐厚的國補和平臺優(yōu)惠后,實際支付的價格竟高于日常售價。一位消費者表示,其購買的美的家電,在使用國補及平臺消費券后,最終價格反而比平時貴了100元。

作者|鄭皓元宋思敏|實習(xí)生

主編|陳俊宏

今年618期間,真金白銀的補貼與消費者滿懷期待的優(yōu)惠,似乎淪為家電巨頭美的“漲價”的掩護。據(jù)了解,美的電器近期被消費者怒指大玩“價格魔術(shù)”:產(chǎn)品價格一天多變、疊加國補后不降反升、承諾的“保價”淪為文字游戲。此外,一款洗碗機甚至被曝一天內(nèi)三度漲價超300元。這場本應(yīng)惠及全民的購物狂歡,為何演變成消費者對行業(yè)巨頭的信任崩塌?

國補貼錢反成漲價“利器”?

與往年相比,今年618似乎誠意更足:政府補貼(國補)加入,平臺折扣力度加大——京東打出15%-20%優(yōu)惠,天貓多款產(chǎn)品宣傳“8折疊加9折”。活動時間也大幅提前,從5月13日便拉開序幕,預(yù)熱期延至5月28日。這本應(yīng)是讓利于民的好事,卻成為一些商家“暗度陳倉”的掩護。

美的電器成為此次爭議的焦點。多位消費者發(fā)現(xiàn),在疊加了看似豐厚的國補和平臺優(yōu)惠后,實際支付的價格竟高于日常售價。一位消費者表示,其購買的美的家電,在使用國補及平臺消費券后,最終價格反而比平時貴了100元。

更令人費解的是價格策略的反復(fù)無常。據(jù)了解,某型號美的凈水器在618第一波活動中不支持國補疊加其他優(yōu)惠,消費者到手價為1878元;然而到了第二波活動,該產(chǎn)品突然變更為可疊加國補,價格驟降至1655元。短短幾天,先購買的消費者就“損失”了223元。

宣傳價格與實際到手價不符的問題同樣突出。消費者在某平臺上反映,美的某款洗碗機頁面醒目標注的618到手價為1943元。然而,當消費者嚴格按照旗艦店提供的優(yōu)惠渠道操作,疊加國補后,訂單金額卻顯示為2136元,完全達不到頁面承諾的價格。類似的情況也發(fā)生在除濕機上,有消費者指出,在國補和平臺補貼已經(jīng)取消后,幾家電商平臺的頁面宣傳圖上,該除濕機依然顯示著雙重優(yōu)惠疊加后的“低價”,消費者直斥這是“虛假價格誤導(dǎo)”。

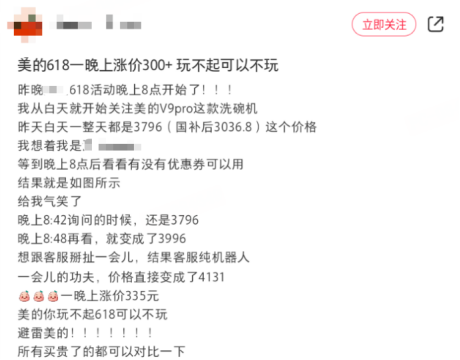

更讓消費者無所適從的是價格的劇烈波動。在社交平臺中,有大量消費者發(fā)帖表示,美的頻繁運用“波段促銷”和動態(tài)調(diào)價策略,導(dǎo)致同一商品價格如過山車般起伏,“一小時一個價”的操作屢見不鮮。某平臺記錄顯示,美的線上官方旗艦店的一款洗碗機,白天價格尚為3796元,到了晚上先漲至3996元,僅僅一小時內(nèi)又飆升至4131元,單日漲幅就超過300元。更有消費者反映,自己早在618之前就以2891元購入了同款產(chǎn)品(當時標注原價3614元),這個價格不僅低于618期間所謂的“原價”,甚至低于其“優(yōu)惠價”。

目前,關(guān)于美的“一天一個價”、“波段促銷藏貓膩”的投訴在黑貓平臺上仍有64條未處理。面對洶涌的質(zhì)疑,美的官方客服在社交平臺的多個投訴下表示“抱歉”并承諾“會及時處理”,但未能平息消費者的不滿。

“保價”承諾的規(guī)則“陷阱”

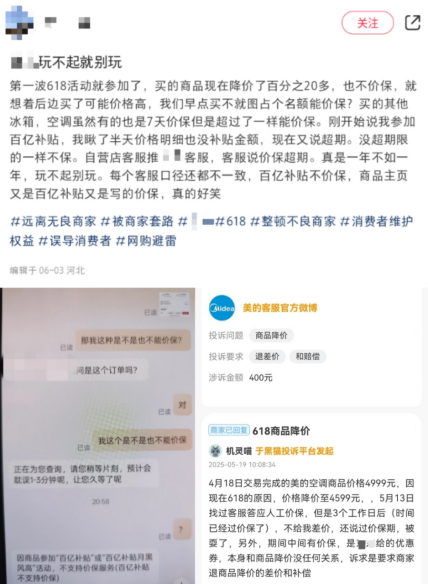

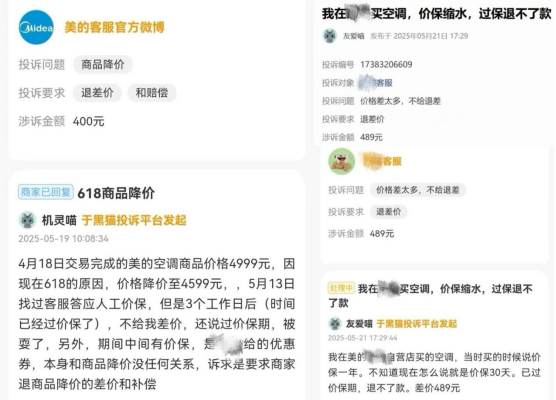

在美的此次促銷風(fēng)波中,被寄予厚望的“價格保護”機制(價保),成為消費者“被套路”的關(guān)鍵一環(huán)。許多消費者在遭遇降價后申請退差價時才發(fā)現(xiàn),看似美好的保價承諾,實則布滿了精心設(shè)計的排除條款。

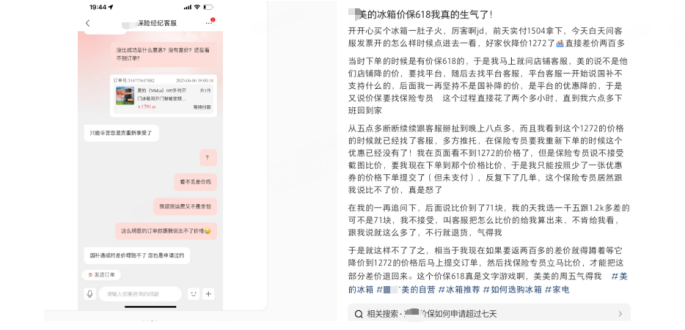

這些排除條款往往設(shè)置得極其隱蔽,將平臺補貼、政府國補、秒殺活動、紅包優(yōu)惠等最可能引發(fā)價格變動的因素統(tǒng)統(tǒng)排除在保價范圍之外。某電商平臺用戶于6月5日以1504元的價格購買了一款美的電冰箱,僅兩天后,其發(fā)現(xiàn)同款產(chǎn)品疊加各種優(yōu)惠后僅需1272元,價差高達232元。然而,當他信心滿滿地申請價保退差時,卻被平臺以“國補補貼不在保價范圍內(nèi)”為由斷然拒絕。類似這樣因隱蔽條款”而維權(quán)失敗的案例比比皆是,平臺優(yōu)惠券、百億補貼等熱門優(yōu)惠形式,常常被明確排除在價保服務(wù)之外。

此外,頁面宣傳與實際規(guī)則也存在偏差。有消費者向網(wǎng)易財經(jīng)表示,某型號美的空調(diào)在某電商平臺頁面上赫然標注著“百億補貼、618價保”的字樣,對消費者形成了強烈的購買引導(dǎo)。然而,當消費者在618期間發(fā)現(xiàn)該空調(diào)大幅降價(約20%)并向客服申請退差時,才被客服告知,詳細的價保條款隱藏在頁面詳情中,規(guī)定價保期僅有7天,且最關(guān)鍵的是,百億補貼活動明確不支持價保服務(wù)。“消費者此時才恍然大悟,所謂的“618價保”承諾,在最重要的優(yōu)惠活動上根本無效。”

這種保價陷阱并非美的獨有,海信冰箱也遭遇了消費者質(zhì)疑。有用戶曬出投訴記錄,海信某款冰箱宣傳支持30天價保服務(wù),但當消費者在30天內(nèi)發(fā)現(xiàn)降價100元并申請價保時,卻遭到了商家無理由的拒絕。盡管海信官方號在相關(guān)投訴貼下回應(yīng)“已反饋相關(guān)部門落實處理”,但消費者被損害的信任感已難以完全修復(fù)。

黑貓投訴平臺中,有大量關(guān)于美的618期間價保的相關(guān)投訴,核心問題集中在“保價期內(nèi)拒絕退差”、“商家和平臺互相推卸責任”等。在復(fù)雜且不透明的排除條款下,商家和平臺精心設(shè)計的“保價承諾”,實質(zhì)上成了一張吸引消費者下單的“空頭支票”。大多數(shù)消費者只有在權(quán)益受損后才發(fā)現(xiàn)規(guī)則陷阱,維權(quán)之路舉步維艱,最終往往只能自認倒霉。

價格爭議的背后

此次價格爭議背后,是整個電商生態(tài)在激烈競爭和成本壓力下面臨的普遍困境。對于眾多商家而言,618大促不再是單純的去庫存、沖銷量,更像是一場利潤與生存的艱難博弈。

據(jù)媒體報道,商家在大促中承受著巨大的成本壓力。每發(fā)生一筆退貨,商家不僅要承擔商品來回的運費(部分平臺強制要求購買運費險),還要承擔平臺扣點(約3%-5%傭金)等即時劃扣費用。發(fā)貨環(huán)節(jié)的成本也在飆升,快遞費和包裝成本已從過去的每單約3元上漲至7元左右。加上為獲取流量投入的昂貴廣告費,平均每筆訂單的硬性開支已高達10元。更令商家頭疼的是,大促期間平臺強制要求購買運費險,雖然降低了消費者的購買門檻,但也導(dǎo)致無效訂單(如下單后退貨)數(shù)量激增,使得利潤空間被嚴重擠壓,不少商家坦言陷入了“促銷越多越虧損”的經(jīng)營怪圈。

服裝電商李勇(化名)無奈地表示:“價保迷宮對商家來說也是無奈之舉。像平臺優(yōu)惠券、國補這些不在價保范圍內(nèi)的部分,規(guī)則制定權(quán)并不在商家手中。市場瞬息萬變,很多時候價格波動難以避免。但最終消費者對價格的不滿,卻直接落在了品牌信譽和形象上。”消費者發(fā)現(xiàn)降價后,要么花費大量時間精力維權(quán),要么選擇退掉重新購買。無論哪種情況,商家都需要額外承擔時間成本和退貨損失,而平臺則可能因為頻繁的交易操作(即使是退貨再買)而在數(shù)據(jù)上顯得“交易量上升”。

另一方面,平臺規(guī)則的突然變化也讓商家措手不及,加劇了庫存風(fēng)險。例如,今年618取消了預(yù)售模式,迫使品牌方必須提前大量備貨。然而,后續(xù)可能因為價格計算錯誤,或消費者比價后發(fā)現(xiàn)更低價等原因,引發(fā)大規(guī)模退款潮。高退貨率使得庫存難以消化,二次銷售成為常態(tài)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,女裝行業(yè)的二次銷售比例甚至高達50%,部分特殊款式服裝可能需要經(jīng)歷七八次反復(fù)上架銷售才能最終售出,極大地增加了管理成本和貨損風(fēng)險。

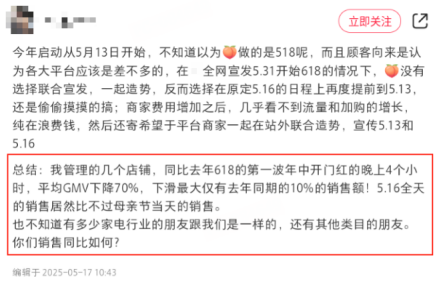

平臺間白熱化的流量爭奪,是這場促銷內(nèi)卷的深層推手。來自重慶的家電行業(yè)從業(yè)者張明(化名)提供了更直觀的數(shù)據(jù):“與去年618第一波’年中開門紅’晚上4個小時的銷售盛況相比,今年同期的平均GMV(成交總額)下降了驚人的70%,其中下滑最嚴重的品類銷售額僅為去年同期的10%。更令人擔憂的是,5月16日全天的銷售額甚至低于母親節(jié)當天的表現(xiàn)。”

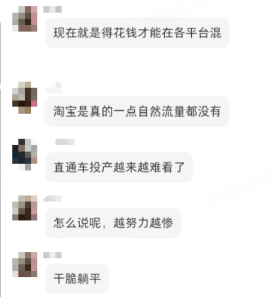

當前電商環(huán)境正經(jīng)歷嚴峻的流量挑戰(zhàn)。自然流量銳減與付費推廣成本持續(xù)攀升,已成為眾多商家,尤其是中小商家的核心痛點。據(jù)媒體報道,2024年零食類目的平均點擊成本(CPC)較2023年已大幅上漲30%,且付費流量占比已高達70%。流量獲取的難度與成本,讓不少商家在關(guān)鍵促銷節(jié)點也倍感無力。

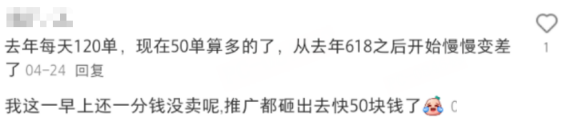

一位江蘇蘇州的食品商家直言:“今年618活動期間的流量甚至不如平日,去年日均還能有120單,今年最多只能賣50單左右,銷量直接下滑了六成。” 其表示,盡管為了618不得不壓低利潤空間,但令人沮喪的是,“第一天上午一單都沒賣出去,推廣費卻先砸了50元。”

流量困境背后則是平臺流量分配邏輯的深刻變化。有業(yè)內(nèi)人士透露,2025年淘寶算法升級后,搜索流量的權(quán)重從42%驟降至28%,而推薦流量的占比則突破了51%。這一結(jié)構(gòu)性劇變顯著抬高了商家獲取有效流量的門檻。平臺的獲客成本在過去五年間飆升,從2020年的平均13元/人,暴漲至2025年的42元/人,增幅超過223%。這種成本增速遠超收益增速的“倒掛”現(xiàn)象,讓商家經(jīng)營壓力劇增。

福建茶葉商家劉影(化名)的處境印證了這一點:“平臺幾乎沒有自然流量可言,有時候投入的推廣費用甚至比實際成交額還要高。”這直觀反映了在高成本、低轉(zhuǎn)化環(huán)境下,商家“投流”的艱難與風(fēng)險。

平臺治理滯后是深層頑疾。有業(yè)內(nèi)人士表示,監(jiān)管缺位縱容了價格“數(shù)據(jù)黑箱”與價保“霸王條款”,利用信息差阻礙維權(quán)。其核心矛盾在于,平臺雖以低價爭奪用戶,但不可忽視商家作為生態(tài)根基的重要性,若商家為求生存不惜損害消費者信任與品牌聲譽時,最終將反噬平臺自身。

1.TMT觀察網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和"來源:TMT觀察網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為TMT觀察網(wǎng)或?qū)⒆肪控熑危?br>

3.作者投稿可能會經(jīng)TMT觀察網(wǎng)編輯修改或補充。