比起上市,海爾更想回到上世紀觀點

《海爾兄弟》這部動畫片,陪伴了很多80后、90后的童年。

《海爾兄弟》這部動畫片,陪伴了很多80后、90后的童年。

1995年,《海爾兄弟》正式登錄央視,將“褲衩兄弟”的形象,成功帶入千家萬戶,在6年的時間里,共播出了212集,還給我們留下了讓人印象深刻的主題曲——《雷歐之歌》。

這部動畫動用了上百位畫師,投資3000萬元,歷時12年,長度和制作力度甚至超過了同樣由企業籌拍的日本名作《鐵壁阿童木》。2018年,《海爾兄弟》又迎來了正統續作《海爾兄弟宇宙大冒險》。

與原版變比例失調的“變形臉”相比,新版畫風無疑更加洋氣。然而由于主題等因素,新版本的兄弟倆沒有再搞標志性的大褲衩,整個形象已經與動畫和海爾品牌商標大不相同。

海爾兄弟與海爾品牌的聯系早已十分緊密,新作的發布也是海爾“動畫宣發”的一種延續,但是外部環境與當年已經截然不同。

一方面是傳統家電企業之間的激烈競爭絲毫沒有減弱;另一方面則是物聯網時代即將到來,身為傳統家電企業的海爾能否抓住機會仍是一個未知數。

盡管行業內外的不確定性在增多,但海爾智家和海爾電器合并仍然表明這家36歲的家電企業,仍然不想下戰場。

攘外必先安內

雖然比格力還要年長4歲,與美的、格力并稱為國內白電3巨頭,但是海爾在家電圈已經低調很多年了。以至于海爾今年半年報的發布時間明明早于格力、美的,但是在卻沒有引起多少水花。

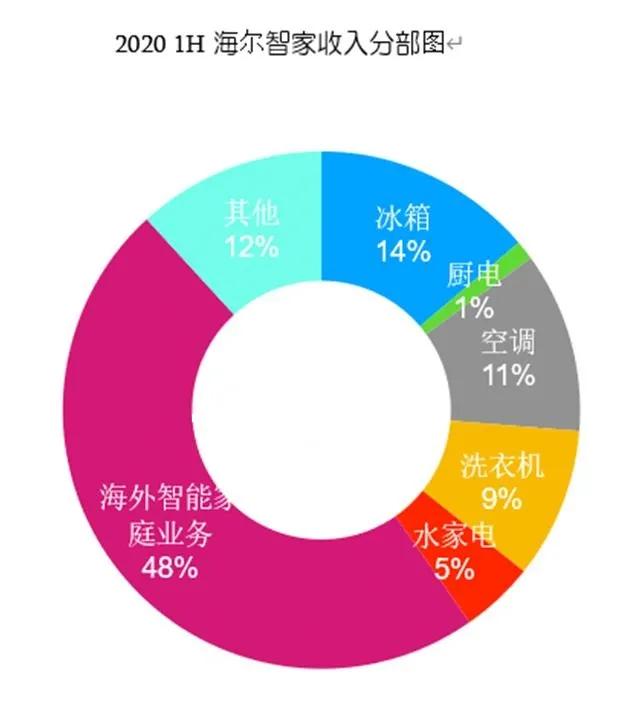

2020年上半年,海爾智家收入為957億元,同比減少1.6%;凈利潤為36億元,同比減少41.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤27.81億元,同比下降45.02%,在疫情的影響下,海爾的下降程度或許“優于”美的、格力,但是體量已不可同日而語。

2019年,三大巨頭的收入規模均已突破了2000億,但海爾的凈利潤僅為123億元,與格力的247億元、美的的253億元相比,落后了一半。

導致海爾掉隊的原因有很多,其中與外部競爭相比,將內部復雜甚至造成資源浪費的組織結構梳理清楚則是當務之急。

2020年7月以來,海爾接連推出三個股權調整政策:港股海爾電器將私有化退市;海爾智家把工業互聯網平臺卡奧斯54%股權賣給海爾生態;海爾智家將在香港上市。

海爾智家選擇整合海爾電器業務,“二合一”重組為新的海爾智家在9月10日初步遞交上市文件,將通過介紹形式登陸H股,進而實現A+D+H三地上市的格局。

頻繁的結構調整,主線只有一個:把主要家電業務重新裝進在A股上市的海爾智家。

根據海爾遞交的最新招股書顯示,這次的“二合一”,是因為海爾智家與海爾電器業務領域的劃分,確實出現了一些問題。

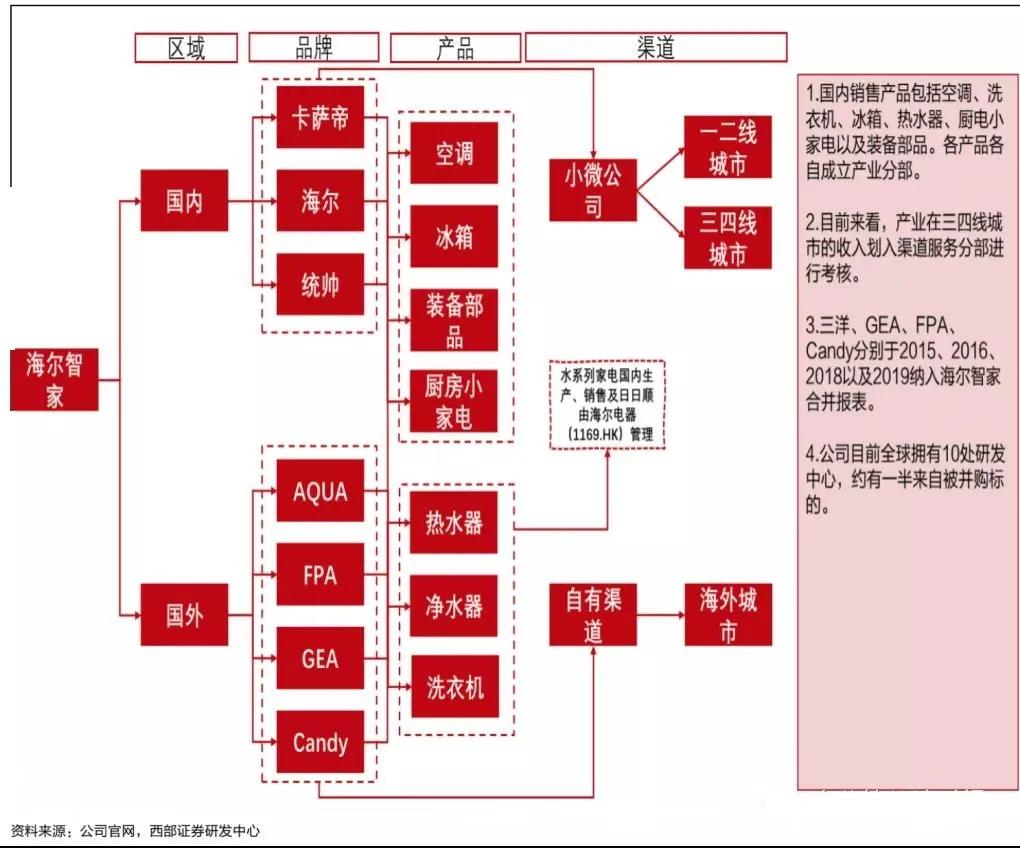

據了解,海爾的家電業務分成了生產端的6個版塊、銷售端的4大渠道。在生產端,洗衣機、熱水器歸海爾電器;而空調、冰箱、廚電歸海爾智家。在銷售端,經銷商、電商歸海爾電器;KA渠道、海外渠道歸海爾智家。

股東和管理層擁有海爾智家、海爾電器兩個變現平臺,且兩個平臺間利益一致性不足。海爾智家和海爾電器之間存在大量的內部結算和交易,并且兩者的管理領導相對獨立,KPI考核、股權激勵等獨立進行,利益體系沒有做到完全統一。

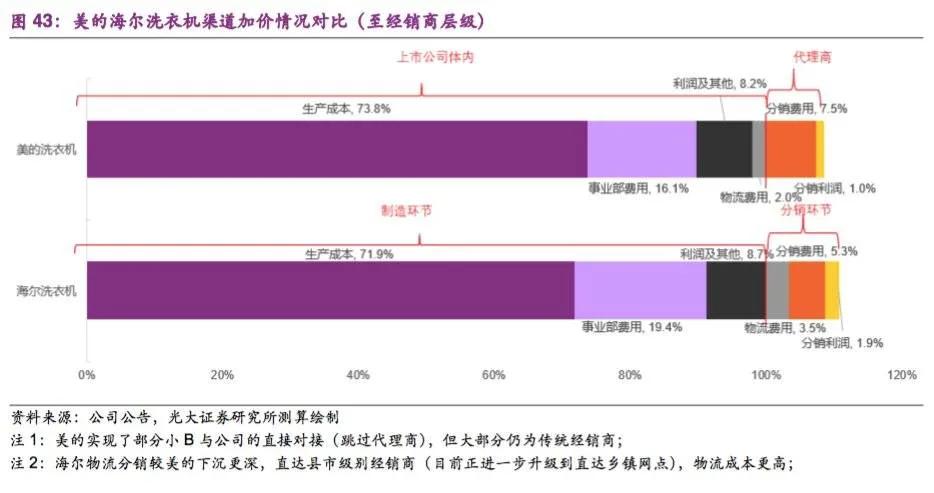

分銷業務是海爾電器重要的利潤來源,分銷業務本應該是協同各個事業部運行的內部成本中心,但海爾分銷環節的毛利率提升幅度卻高于制造環節,分銷營業利潤顯著增長。對于股東而言,這便構成了利益不一致。

如此多的平臺,導致了高關聯交易比例和業務交叉,不同品類之間的內部競爭,既造成了內部消耗,也拖累了管理效率和統一性。

以海爾洗衣機為例,跟美的洗衣機相比,原本生產成本占優,但事業部費用、物流費用、分銷環節費用都比美的高,導致最終價格高于美的。

海爾一旦完成重組以后,經過擴大的海爾智家集團將實現海爾電器與海爾智家產品橫跨研發、采購、制造、銷售等全產業鏈上的資源共享、能力共建以促進技術合作、成果共享,優化運營水平,放大盈利空間。

而對于海爾來說,股權、業務結構的調整,是集體所有制企業對市場化激勵的不斷探尋。

港股退市、私有化海爾電器、整合家電業務注入唯一平臺,成為公司推進優質資源整合的重要一步。

海爾的“新生態”

海爾創始人張瑞敏說過,只有時代的企業,沒有成功的企業,企業所有的成功只不過是踏準了時代的節拍。

看著移動互聯網時代一個又一個風口襲來,凝視那些迎著風口上天的新時代獨角獸,傳統家電企業應該是無比羨慕的。而在外界眼里,普遍成立時間都超過20年的它們,大多已經算是“老朽”了。

作為傳統制造業的代表,家電業必須面對的現實是——在經歷了這么多年的發展后,家電市場增速放緩,在去年更出現了負增長的情況,據中國家用電器研究院和全國家用電器工業信息中心發布的數據顯示,2019年家電行業國內市場零售規模為8032億元,同比下降2.2%。

海爾的觸角也因此不得不向更廣泛的領域延伸。

2019年6月,海爾集團旗下的青島海爾股份有限公司更名為海爾智家股份有限公司,以及現在的合并去電器化,足以顯示出海爾推進物聯網生態品牌戰略的決心。

自2012年,海爾便開始探索智能制造轉型,沿著智慧家庭的發展路徑,海爾智家分為兩大業務,分別是中國智慧家庭業務和海外智慧家庭業務,具體產品包括冰箱、冷柜、廚電、空調、洗衣設備以及水家電等,品牌包含海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。

這些嘗試,也給海爾帶來一些甜甜的回報。

2019年,海爾智家的智慧家庭成套產品銷售收入占中國智慧家庭業務收入的27.5%,較2018年提升5.4個百分點,達到106億元。同時,海爾智家的互聯家電激活量較2018年增長68%。

此外,海爾通過收購三洋、斐雪派克、Candy、通用電氣家電業務,海外業務發收入貢獻持續提升,2020年上半年海外業務收入占比49.1%。

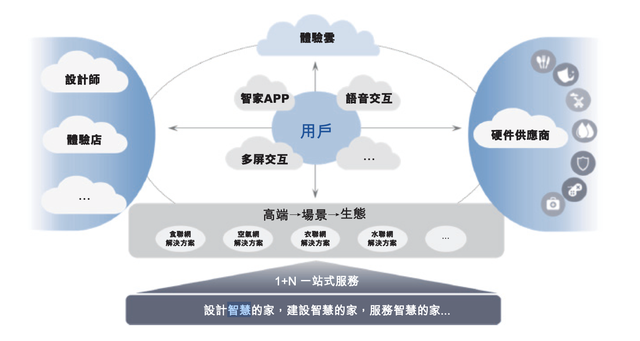

海爾智家稱,在海爾電器私有化完成后,海爾集團將借此機會全面整合至海爾智體驗云平臺,而公司在2019年研發的這一套云平臺系統,主要是基于AI+IoT技術。

與此同時,隨著家電行業,智能化、高端化、健康化的發展趨勢已經越來越明顯。

海爾也在今年9月11日,發布了旗下首個場景品牌“三翼鳥”,為用戶提供陽臺、廚房、客廳、浴室、臥室等智慧家庭全場景解決方案。其中,海爾家庭醫療也基于AIoT技術亮相,可見海爾的物聯網,鋪的很大。

與海爾的大布局相對應的則是中國智能家居產業的穩健增長,據IDC其它方面數據分析,2019年中國智能家居市場滲透率僅為4.9%,而同期美國智能家居滲透率高達32%,依然存在著較大差距。

在傳統家電企業中,海爾智家對這一賽道的布局相對積極。但是遺憾的是,與互聯網公司相比,海爾并不占優勢。

正所謂船大難調頭,轉型對于這些“大船”而言并不是一件容易的事。

家電行業觀察人士分析指出:“老牌家電企業互聯網化轉型是很難的,因為從本質上講它們的公司組織架構和互聯網公司就不同。互聯網公司奉行扁平化管理,追求高效率。而傳統家電企業的組織架構多是金字塔型的,決策層與執行層之間間隔很遠,造成了管理復雜、效率低等問題。“

上個月雷軍的“小米十周年活動”的演講中重提自己與董明珠的“10 億賭約”。承認自己輸掉了,作為參與者,雷軍是謙遜的。而作為旁觀者,我們看到小米輸掉了5年之約同時,也看到此后第二年小米的營收就正式超越格力。

雖然這樣跨行業對比可能不太公平,但是消費者總是把他們放在同一個起跑線上。

傳統家電企業著重思考的是如何把一個產品賣給用戶,銷售完成溝通也就結束。而互聯網公司則是在考慮如何把用戶粘住,讓用戶消費完之后依舊會留在自己的生態中,充分挖掘每一個用戶的價值。

所以互聯網公司為了獲取用戶甚至可以賠錢賣硬件,但家電企業是絕對做不出這種事的。我們看BAT等互聯網巨頭以及小米這樣的年輕硬件企業,永遠都是在強調用戶粘性,但傳統家電品牌不會這么做。

今年小米還將繼續加碼物聯網,年初宣布圍繞5G+AIoT將投入500億元,寄望于把AIoT、智能生活的持續優勢轉化為智能全場景的絕對勝勢。華為雖然起跑偏晚,但其智能家居發展已駛入快車道,勢頭迅猛。這也是繼智能手機之后,華為最為重視、大刀闊斧的一條新賽道。

對于這些傳統家電企業而言,如何更快地融入到那些IT互聯網巨頭的AIoT生態中,成為它們重要的組成部分(即便是代工角色),也是避開家電業“夕陽論”的最優選。

畢竟當不了“中介”,當個“開發商”也是不錯的。

海爾沒有掌握核心優勢

在物聯網的生態下,入口是一個急需解決的問題。

在亞馬遜的帶領下,行業最初的認知是智能音箱,但隨著市場的發展,多入口概念已經被大多數用戶和企業所接受。

而在做入口方面,格力身先士卒,推出了格力手機,格力二代手機被定名為格力色界,到了最新一代格力手機其LOGO已經換成了大松電器的LOGO,而這個大松電器正是格力電器旗下智能家居物聯網平臺。由此可見,格力手機從單純的智能手機變成了格力智能家居平臺的一個交互入口。可見格力做手機的真正目的,主要是為其智能家居生態鋪路。

但是通過前三代格力手機的市場試水來看,自己獨立做入口的夢想已經“涼涼”。但是鑒于入口的重要性不言而喻,在格力失敗后,其他家電企業們依然沒有放棄“執念”,海爾智家也是如此。

它在這方面的動作是,在2018年發布了人工智能交互系統的落地解決方案,包括智慧家庭語音助手——小優管家,以及兩款智能音箱,打造全屋分布式交互入口,并且配合推出了海爾智家APP作為移動端官方體驗交互入口。2020年7月,海爾智家APP月活躍用戶數達到88.9萬名,雖位位列行業第五,但是與頭部仍有較大差距。比如第一名“米家”在7月的活躍用戶就達到了1029.2萬。

另外,其實無論是手機還是音箱,單入口還是多入口,背后的AI助手才是IoT生態真正的控制中樞,AI技術的好壞也直接決定了IoT生態的使用體驗。

在這樣的技術壁壘之下,海爾、格力為代表的的家電制造業,在AI等尖端技術的研發方面,是遠遠無法和那些與用戶距離更近的互聯網公司們相比的,。

而在5G、AI、loT的三方聯動下,注定了物聯網的打造,是一個需要投入大量研發經費的項目。

也就是說,無論是海爾智家所提倡的人工智能,還是云計算、5G、物聯網等等高新科技,并不能快速的幫助海爾智家實現質的飛躍。

還有不得不提的一點是,海爾在物聯網的基礎“硬件”上,也不容樂觀。

全球大家電中約50%為變頻產品,變頻產品最核心的部件主要是壓縮機和控制器。壓縮機基本實現國產化,控制器上的兩個部件MCU、IPM,均要從美國、日本進口。即使沒有物聯網時代的到來,這也是家電企業變大變強必須要需要解決的“疑難雜癥”。

在布局物聯網芯片和關注半導體新材料方面,海爾在內的AloT企業們,步調幾乎一致,都在加速搞核心零部件研發。

幾乎每一次技術的迭代,都會決定誰能占據更大市場份額。在AIoT場景下,家電產品所含半導體數量一定會遠遠超過以前,物聯網競爭,技術必然是硬件基礎。

但是尷尬的是,物聯網市場雖然前景的廣闊,海爾也已經早早布局,但是并沒有掌握核心的優勢。

畢竟在藍海市場的之中,造一艘能遠航的船才是重中之重,而不是感到風的方向就趕緊出發。

2017年,“物聯網之父”凱文到訪海爾。張瑞敏對他說,產品傳感器如果和用戶體驗無關,又有什么用呢?“真正重要的是‘用戶傳感器’。產品傳感器的注意力在傳感器上,用戶傳感器的注意力在用戶體驗上。”

結語

在張瑞敏眼中,海爾全新生態企業的圖景終將顛覆人們對于傳統制造業企業的認知,崢嶸歲月數十年,歷經改制、工業化革命的海爾和家電同行們,再次被互聯網與人工智能浪潮,攜裹到下一個歷史拐點。如何平衡“本行”制造與新興技術、取舍上游半導體,考驗著戎馬半生領導者們的智慧。

此前海爾曾提出“4年5000億,再造一個新海爾”的發展規劃。從當前的發展情況來看,包括衣聯網、食聯網、工業互聯網和生物醫療等在內的新業務尚沒有成為營收主力,海爾還需要更多的時間來證明自己。

接受現實的砥礪,像鷹一樣再次重生,是“海爾們”既痛苦也是無法回避的命運。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。