從“炫技”到“奪命”!小米汽車的神話與陷阱汽車

據公開報道,3月29日晚間,3名年輕人從湖北自駕小米SU7標準版前往安徽參加考試,于德上高速公路池祁段行駛過程中發生碰撞事故致車輛燃燒,事故造成3人身亡。

撰文|桿姐&編輯|愛麗絲

這是一場本可以避免的悲劇。

據公開報道,3月29日晚間,3名年輕人從湖北自駕小米SU7標準版前往安徽參加考試,于德上高速公路池祁段行駛過程中發生碰撞事故致車輛燃燒,事故造成3人身亡。

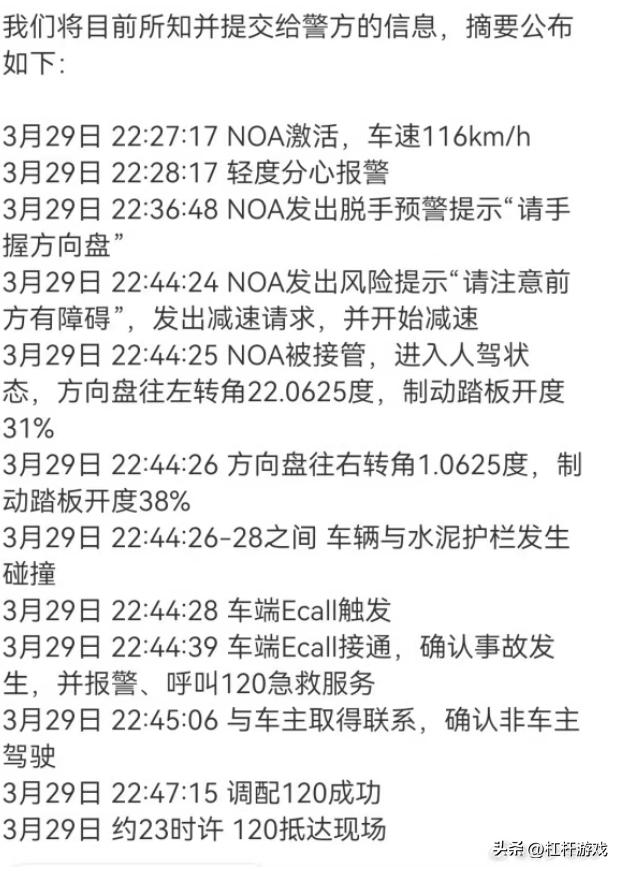

4月1日下午,小米汽車首次公開回應,并披露車輛行駛時的相關數據和狀態,引發激烈討論;

截圖來源|網絡(特此感謝)

4月1日晚間,小米汽車針對相關疑慮,以《關于大家關心問題的回答》再度進行回應,詳情點擊:關于大家關心問題的回答;

截圖來源|網絡(特此感謝)

還是4月1日晚間,小米科技有限責任公司創始人、董事長、首席執行官雷軍在微博首度發聲,對事故中逝去的三位年輕女孩表示哀悼,對其家屬表示慰問,并透露事故調查經過和目前進展。

截圖來源|網絡(特此感謝)

對于小米方面的一系列回應,遇難者家屬并不認可,認為是“避重就輕”、“虛偽”,稱到3月31日下午和現場的交警溝通,小米所謂的專項小組,也沒有跟現場的交警溝通過……

目前事故造成的原因等,還有待進一步調查披露。

現階段輿論焦點集中在三大方面:其一,為何車輛在碰撞后迅速爆燃?其二,智能駕駛系統是否存在缺陷?其三,車門為何無法正常開啟?

這些問題直指新能源汽車行業的技術痛點與企業倫理底線。作為一名旁觀者,杠桿游戲也有一些疑惑。

1、小米神話級營銷背后

小米的營銷手法有多高明不用多說,這從其創始人雷軍被稱作“雷布斯”就可見一斑。

這一套手法用到手機、智能家居等產品上并無大礙,因為這些生活用品對安全的要求并不是很高。

如果用到汽車上呢?可供商榷的地方似乎很多。

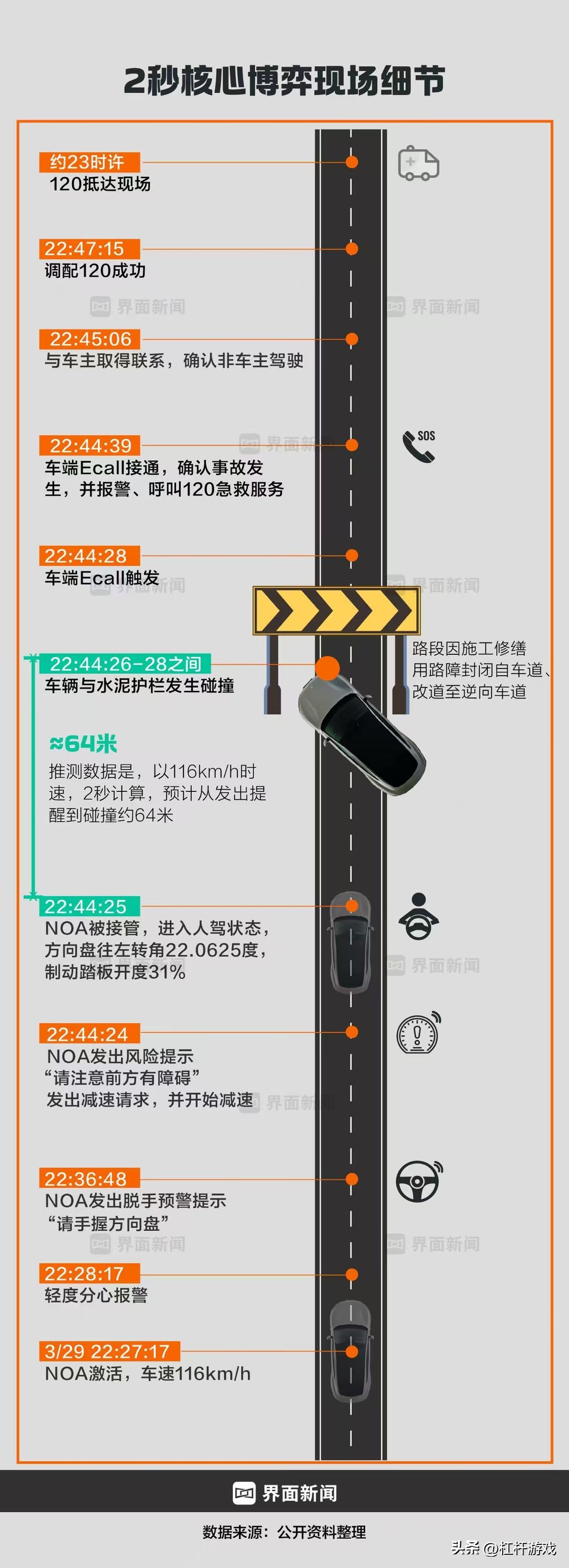

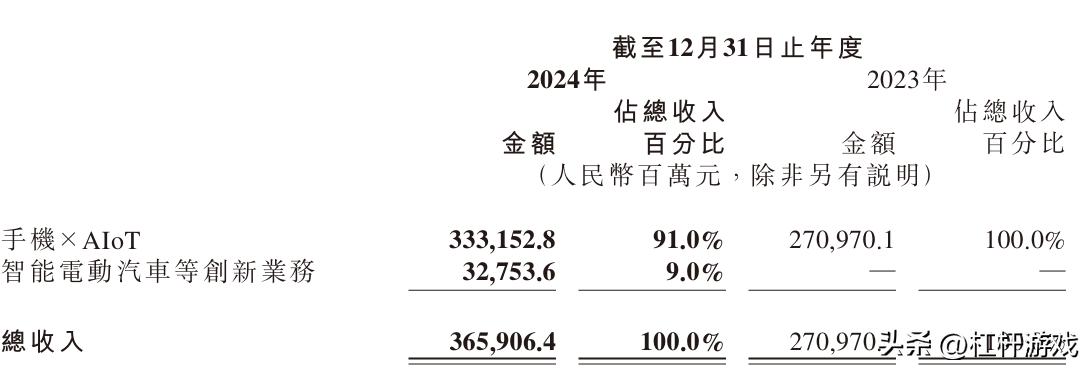

圖表來源|界面新聞(特此感謝)

從細節看,小米在SU7發布會上反復強調“媲美百萬豪車的體驗”“重新定義智能駕駛”,卻在用戶手冊中以小字注明“NOA僅為輔助功能,駕駛員需全程監控”。這種“高調宣傳、低調免責”的策略,本質上是對消費者的誤導。

此次高速事故中暴露的SU7電子門鎖失效、電池起火等問題,與營銷中營造的“安全性”形成強烈反差。

而事故車輛在NOA輔助駕駛狀態下未能有效識別施工改道路況,且AEB功能對錐桶等障礙物無響應,進一步凸顯技術落地與宣傳之間的鴻溝。

在杠桿游戲印象里,小米汽車在宣傳中經常強調“三電機系統”“1.98秒零百加速”“全球最速四門車”等性能參數,甚至將SU7 Ultra的預售價從81.49萬元“怒降”至52.99萬元,制造“技術普惠”的敘事。

此外,小米依托“米粉社區”構建用戶黏性。在社交媒體上,杠桿游戲看到有一些SU7車主炫耀“脫手駕駛”“夜間極限巡航”,甚至修改系統參數解除限速。

小米雖發起“安全駕駛挑戰”,但似乎未從產品端限制危險操作(如允許關閉部分安全提示),實質上縱容了風險行為。

雷軍演示彈射加速至200km/h的視頻足夠吸引眼球,卻也淡化了對安全邊界的嚴肅討論,導致技術討論被娛樂化。

當然這其中部分花式營銷,并非小米一家獨創。車企為爭奪市場份額,普遍存在“技術躍進”和過度營銷傾向。只是小米足夠搶眼,也更容易被輿論反噬。

過度“炫技”背后的安全陷阱,必須引起重視。

2、銷量狂歡與安全赤字

此次事故,還暴露出小米速度與質量的矛盾,也值得同行警惕。

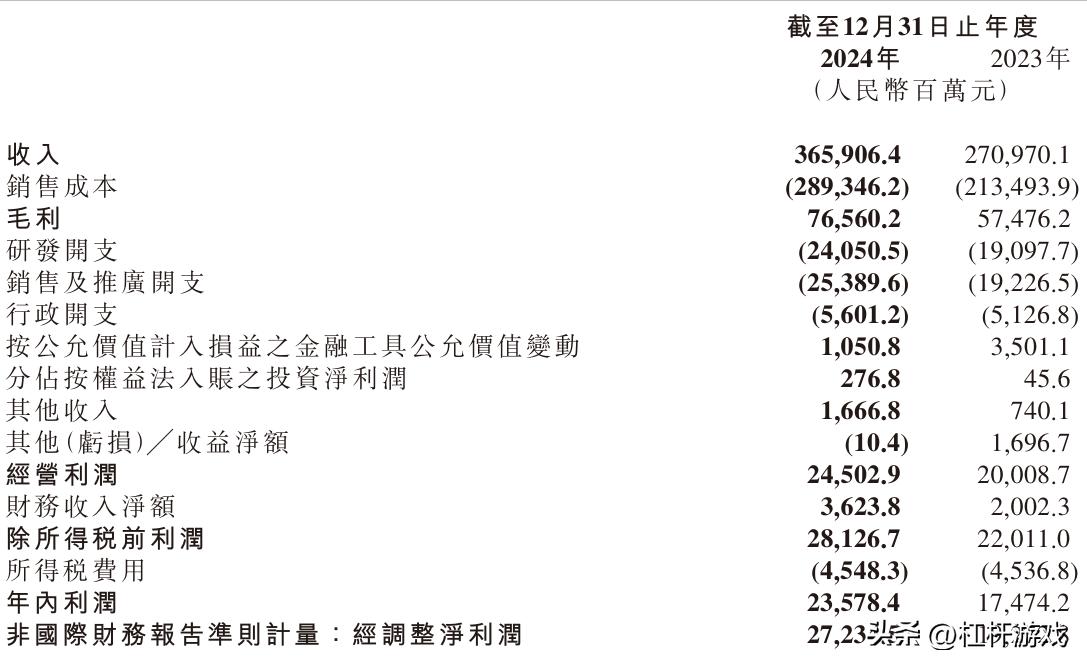

小米2024年財報顯示,其汽車業務收入328億元,占總營收約9%,毛利率18.5%,虧損62億元,雷軍將虧損歸因于“早期重投入”,確實行業現狀如此,也沒什么可說的。

年報披露,小米汽車2024年交付13.69萬輛,其中第四季度交付69,697輛,環比增長75.2%,并計劃2025年交付35萬輛,這一速度對新晉車企來說,速度足夠快了。

年報里小米稱,始終堅持投入底層核心技術,在智能駕駛、智能座艙、三電系統、智能底盤等智能電動車領域持續深耕,智能駕駛、硬件等方面各種創新,聽起來很牛。不過杠桿游戲似乎并沒有看到關于汽車安全性方面的技術探討和相關研究成果。

汽車的安全性不是小事,不能被弱化。而且這不是小米汽車一家的行為,和整個行業生態都有關系,所以小米此次事件也給其他同行敲響警鐘。

在杠桿游戲看來。對于智能汽車,車企應建立“用戶全生命周期關懷”體系。在銷售環節,強化智能駕駛系統的風險告知義務,通過模擬體驗設備讓用戶理解系統局限性;

使用環節,建立“駕駛行為健康檔案”,通過AI分析用戶習慣并提供個性化安全建議;

售后服務方面,按照“1城1中心”標準快速布局,確保24小時救援響應;

針對事故處理,建立“家屬應急溝通機制”,在事故發生后2小時內啟動專項小組,48小時內與家屬會面。

還有一點是,如今“智駕”遍地的時代,我國現行的《道路交通安全法》對自動駕駛的定義似乎仍停留在2018年版本,對L2級以上自動駕駛的事故責任劃分缺乏明確規范。

這種滯后性某種程度上也導致車企在技術推廣時缺乏約束。例如,小米SU7宣傳中使用“接近無人駕駛”或類似表述,容易誤導消費者對技術能力的認知。

歐洲汽車制造商協會(ACEA)2024年報告顯示,歐盟已出臺《自動駕駛功能安全規范》,要求自2026年起所有新車必須安裝黑匣子式EDR(事件數據記錄儀),要求車企對極端場景下的系統失效風險進行專項披露。

智能汽車的未來,不在于更快的加速、更長的續航,而在于如何構建一個讓公眾“敢用、愿用、信任用”的技術生態。

這場悲劇提醒我們:任何技術進步若不能以生命為底線,終將淪為一場危險的游戲。

小米若想真正“站穩腳跟”,或許該從財報上的虧損數字中撥出一部分,填補那份相對被忽視的“安全赤字”。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。